Dismissioni, recupero, bonifica

1. La Dismissione

La dismissione è un concetto che ha contenuti più ampi di quelli ai quali generalmente il termine viene associato e, cioè, la dismissione delle aree industriali non più attive. “dismesso” è un termine che dà il senso del rifiuto, dell’abbandono, del “non serve più”. Mentre, invece, posto a qualificare un’area, un impianto industriale o altro, dà a queste realtà le interessanti potenzialità insite nei concetti di recupero, riuso, rilancio, rigenerazione.

Sulle modalità e gli obiettivi del recupero e di quello che viene opportunamente definito il riempimento dei vuoti, molto si è discusso e si discute ed esiste sull’argomento un’ampia letteratura.

Più nuovo, invece, e credo valga la pena di approfondirlo, è un aspetto particolare del recupero legato alle più recenti tendenze di crescita della città. È il tema della rigenerazione urbana che, specialmente per le città di più antica storia, è soprattutto associato alla gestione cosiddetta sostenibile dell’inarrestabile crescita urbana e riguarda le politiche economiche e sociali, l’uso del suolo, il più complessivo “ecosistema urbano”.

Questa possibilità di legare il tema della dismissione alla città nel suo complesso e non solo alle sole aree ex industriali, è anche un modo di intendere questo tema in termini più estensivi.

Intesa in questo senso, la dismissione in Italia ha avuto tre momenti significativi e rappresentativi: l’emigrazione dal Mezzogiorno, il rallentamento della crescita delle grandi città, la diffusione delle “seconde case” ad uso vacanza.

L’emigrazione che sino al 1973 ha provocato la partenza di almeno due milioni di residenti dalle regioni meridionali, ha causato anche il progressivo svuotamento e abbandono dei centri dai quali si sono originati i grandi flussi migratori. A causa di ciò un patrimonio edilizio calcolato in circa il 30% del totale è stato progressivamente dismesso.

Il blocco della tendenza al gigantismo urbano, associato al rallentamento della crescita demografica e alle diffuse tendenze alla controurbanizzazione ha anch’esso progressivamente provocato la “dismissione” delle grandi città nel loro complesso, anche se più come modo di vita che come abbandono del patrimonio edilizio. In questo ambito, piuttosto, il fenomeno della dismissione, diversamente motivato, ha provocato l’abbandono delle abitazioni nei centri storici diventati poi, in un secondo momento, oggetto di diversa attenzione, recupero e restauro.

Infine la diffusione del fenomeno della seconda casa, ha provocato la crescita di un diffuso patrimonio edilizio, sottoutilizzato –specialmente per le case al mare- in gran parte dell’anno. Durante il lungo periodo in cui quelle abitazioni non vengono utilizzate quel patrimonio è temporaneamente dismesso. Ma la temporaneità rischia di diventare duratura e definitiva là dove il fenomeno, cresciuto in modo incontrollato, ha minato le amenità ambientali di quei luoghi che avevano attratto centinaia di migliaia di utenti verso il miraggio di una vacanza stanziale.

Questi vari aspetti del problema hanno come comune denominatore lo spreco di spazio e di case non utilizzate, e propongono esigenze di recupero, riuso, rigenerazione.

2. Il recupero

Recupero in edilizia

Non sono solo gli spazi in vario modo utilizzati, ad essere dismessi. Con riferimento specifico all’aspetto dell’abbandono prima e del recupero successivo dei centri storici il problema presenta ulteriori interessanti aspetti. Qui, infatti, la dismissione ha interessato non solo edifici e aree: anche i mestieri e i saperi collegati si sono andati progressivamente perdendo. E questo è un modo per ampliare ulteriormente i contenuti del concetto di dismissione.

Secondo la “risoluzione di Amsterdam” del 1973: “Un centro storico si salvaguarda nel suo territorio con la sua popolazione naturale”. La storia, cioè, è fatta non solo dalle pietre con cui sono stati costruiti edifici e monumenti, ma anche dal tessuto sociale che in essi ha vissuto e operato. Operato, appunto. E tra gli operatori e gli operai vi sono gli artigiani titolari di mestieri e saperi progressivamente dismessi in seguito alla “fuga” (talora vera e propria espulsione) dai Centri Storici. E questo abbandono dei saperi, inteso come mancato rinnovo delle conoscenze è risultato tanto grave da costituire un vero e proprio ostacolo alla “bonifica”, recupero e rivitalizzazione di quei centri.

Dismissioni delicate e recuperi difficili

Anche le discariche di rifiuti una volta che hanno esaurito il loro compito perché sature, possono essere recuperate e là dove ciò è avvenuto hanno dato origine ad interessanti opere di ingegneria del paesaggio. Ma vi sono anche recuperi o riusi difficili o impossibili. Ad esempio quello delle aree occupate da centrali nucleari dismesse per le quali il problema principale è quello della decontaminazione dei siti e dello stoccaggio dei materiali e delle scorie.

Comunque, quale che sia l’approccio che si vuole avere al tema della dismissione, penso sia possibile affermare che essa costituisce l’inizio di un processo che porta al recupero e alla riutilizzazione delle aree e dei contenitori non più utilizzati secondo le loro originarie destinazioni d’uso. Ma senza trascurare che, come ha scritto Alberto Magnaghi, “… Primo atto di rinascita di un luogo è un atto conoscitivo: il recupero di sapienza ambientale ricostruisce gli abitanti … ma solo chi abita un luogo può ricostruire sapienza ambientale … la rinascita dei luoghi attraverso queste pratiche richiede un forte auto-riconoscimento della comunità insediata”.

3. Vecchia industria e nuovi paesaggi napoletani

Tuttora, nel 2016, l’economia napoletana, quella industriale nel caso specifico, e il paesaggio che la rappresenta, è caratterizzata da un aspetto proprio dei paesi industrializzati: la dismissione di vecchi impianti industriali e delle aree nei quali si sono sviluppati. L’anomalia napoletana sta nel fatto che la dismissione che ha riguardato le grosse industrie di base ad Ovest e ad Est della città, ha coinvolto nel processo non parte, ma, praticamente, tutto l’apparato industriale napoletano: quello dell’industria di base, certamente.

Il tutto oltre cento anni dall’8 luglio 1904 quando fu varata la legge n. 351 finalizzata ad elargire ”provvedimenti per il Risorgimento economico della città di Napoli”. Capo del Governo era Giolitti, ma la legge fu fortemente voluta dal parlamentare lucano Francesco Saverio Nitti che già due anni prima, riflettendo sulle condizioni per lo sviluppo industriale di Napoli, scriveva che non vi è altra città che, come Napoli, “d’ogni parte sia circoscritta, anzi compressa”. Nella visione di Nitti si trattava di una vera “corona di spine che recinge Napoli” città la quale “chiusa ad ovest, a nord e a sud dalle colline e dal mare, non potrebbe svilupparsi che ad est: ma ad est, bruscamente, ove la popolazione è più densa, il comune di Napoli finisce e comincia tutta una serie di comuni, con ordinamenti diversi, con diversi e spesso opposti indirizzi. Una serie ininterrotta di case, che da Napoli a Torre del Greco, assume nomi di paesi differenti”.

Questa individuata da Nitti è quella che oggi, estendendosi sino a Pozzuoli verso ovest e sino a Castellammare verso Est, si definisce “conurbazione costiera napoletana”: una ben più densamente popolata “corona di spine” nella quale si sono progressivamente addensati e sovrapposti vie di comunicazione, l’agricoltura più ricca, alcuni tra i più importanti episodi di “turismo maturo”, e i più importanti insediamenti industriali della regione.

Questi insediamenti, concentrati proprio ad Ovest (l’area industriale di Bagnoli-Coroglio con lo stabilimento siderurgico, il cementificio ed altri episodi industriali “minori”) e ad Est S. Giovanni a Teduccio con la raffineria di petrolio e il polo petrolchimico) hanno costituito un’ulteriore corona intorno a Napoli. Una corona che è difficile definire solo “di spine” se si pensa all’importante ruolo che l’industria napoletana ha svolto nell’economia e nella società napoletane. È più agevole parlare di spine, invece, se si pensa al ruolo che quelle stesse industrie hanno svolto nel peggioramento della qualità dell’ambiente e dei livelli di sicurezza dei cittadini residenti nelle vicinanze delle aree industriali.

Con riferimento a Bagnoli Luigi Einaudi in una delle sue “prediche” domenicali (“Corriere della sera” 30 luglio 1961) ha scritto osservazioni particolarmente illuminanti, specialmente se si tiene conto dell’epoca abbondantemente pre-ecologista in cui le ha scritte:

“quando dimoravo ogni tanto per qualche giorno a Posillipo di Napoli –e prediligevo in quel pezzo di paradiso una minuta casina di qualche stanza a picco sul mare- mi accorsi ad un tratto di una grossa nube che verso le cinque del pomeriggio, partendo da Pozzuoli e da Bagnoli, giungeva sino alla parte opposta del Golfo e ne oscurava l’orizzonte. Un altro giorno, desiderando contemplare lo spettacolo, che avevo visto meraviglioso, del golfo, mi spinsi sino al convento di Camaldoli. In fondo, una nuvola di fumo oscurava l’orizzonte. Nel parco, le foglie dei mirabili alberi, essendomi parse da lontano scolorate, preoccupato andai a toccarle. Erano ricoperte da un leggerissimo strato di polvere”. Einaudi continua ricordando che si prevedeva un ulteriore ampliamento degli stabilimenti siderurgici dell’Ilva e che già in passato aveva protestato per via epistolare “contro lo scempio che le nuvole di polvere vomitata dalle ciminiere degli stabilimenti siderurgici e cementizi facevano del paesaggio del Golfo di Napoli, ossia di una delle maggiori meraviglie del mondo” e contro il danno alla salute pubblica e ai prodotti ortofrutticoli. E conclude con una vera e propria invettiva: “Ma dove hanno la testa gli sciagurati che sovraintendono alla tutela delle bellezze naturali italiane? Non hanno mai riflettuto che il reato che compiono le ciminiere vomitanti fumo e polvere si chiama furto? Che la produzione del fumo e della polvere è un costo dello stabilimento produttore, che i consumatori di acciaio e di cemento sono scorrettamente avvantaggiati perché nel calcolo del costo dell’acciaio e del cemento non si tiene conto del costo di rimangiarsi il fumo e la polvere prodotti dalle ciminiere? Pare, a quanto mi assicurano uomini periti quando stavo lamentando per lettere inutili lo sconcio, che sia tecnicamente possibile far rimangiare il fumo a chi lo produce. Costa; perciò acciaierie e cementifici preferiscono non pagare il costo ed accollarlo al pubblico, ossia agli innocenti”.

Sono sicuramente superflui commenti a tanto “moderne” osservazioni. Così come lo sono a quanto ha scritto qualche anno più avanti Epicarmo Corbino (1974), esprimendo il rammarico per “la mancanza quasi assoluta di immediate sanzioni in tutti i casi di misconoscimento totale o parziale dei limiti frapposti dalla natura all’opera dell’uomo, per l’ignoranza dei danni arrecati all’ambiente”; e auspicando la rigorosa denunzia degli “operatori economici dei settori agricolo e industriale che inquinano terra ed aria con gli scarichi dei loro impianti, o con l’impiego di sostanza velenose per la flora e la fauna terrestre e marina, o con i gas di scarico dei motori o delle centrali delle fonti calorifiche. Per costoro si deve imporre la totalità delle spese di disinquinamento…per eliminare i danni già fatti e per evitare che essi si ripetano”.

Oggi quelle aree sono dismesse; le industrie hanno chiuso; l’ambiente ne risulta automaticamente più pulito e il territorio più sicuro, la disoccupazione è cresciuta.

Questa è, molto sinteticamente, la situazione della “vecchia industria” napoletana. Le due grandi aree sono oggetto di interventi di sistemazione e riuso da parte del Piano Regolatore Generale della città di Napoli approvato nel 2003. Solo una piccola superficie nell’area di Coroglio-Bagnoli, dove sono stati individuati anche episodi di archeologia industriale, è stata rivitalizzata e riutilizzata con la realizzazione della “Città della scienza”. Il resto è tutto ancora da realizzare e, preventivamente, da bonificare.

4. Dalla dismissione alla bonifica

Bonifica è il momento successivo alla dismissione. Se dismettere non significa abbandonare, ma implica propositi e progetti di recupero e riutilizzazione, molto spesso queste operazioni passano per il momento quasi obbligato della bonifica dei siti inutilizzati. Soprattutto quando questi erano precedentemente utilizzati a scopo industriale.

In genere gli insediamenti industriali dismessi sono sorgenti di potenziale contaminazione perché spesso il blocco temporaneo o definitivo, delle attività produttive comporta l’abbandono, non solo delle aree precedentemente occupate, ma anche di materiali inquinanti all’interno degli stabilimenti. Per questi motivi il problema della riutilizzazione delle aree industriali dismesse, è di importanza prioritaria sia in termini di salvaguardia dell’ambiente che in termini di sviluppo economico compatibile con il mantenimento di una buona qualità ambientale.

Sono queste le aree nelle quali, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si registrano oltre 800 morti all’anno con un trend che non accenna a diminuire. Il dato è significativo dell’esistenza di un importante problema di sanità pubblica nelle aree a rischio che suggerisce l’opportunità di interventi di risanamento ambientale e programmi di monitoraggio sanitario per la popolazione affetta. E propone urgente l’esigenza di uscire dalla lunga “stagione dei veleni” che ha lasciato in eredità aree minerarie, centri siderurgici, complessi chimici e petrolchimici con un carico ad elevatissimo rischio di contaminazione.

Il Superfund

Un’ipotesi di intervento realisticamente perseguibile fu fornita da Legambiente nel 2005 che propose un adattamento italiano del Superfund, ossia dell’insieme di norme che fissano le responsabilità delle imprese in caso di contaminazione ambientale; definiscono le procedure per la valutazione del rischio; individuano una lista di priorità nazionali degli interventi di bonifica. In particolare, il Superfund ha tre livelli di intervento che riveduti e corretti potrebbero trovare applicazione anche in Italia. Il primo, un fund trust, ossia un fondo di sicurezza finanziato dalla tassazione principalmente di prodotti chimici e petroliferi ma anche di altre sostanze inquinanti, vincolato alla bonifica dei cosiddetti siti orfani; quelli, cioè, per i quali non è più possibile riconoscere un proprietario responsabile. In secondo luogo, un’attività capillare di analisi sui siti inquinati che consenta di stabilire la loro pericolosità e l’urgenza della bonifica con la definizione appunto di una lista nazionale di priorità. In terzo luogo, l’obbligo inderogabile per le aziende che gestiscono impianti ancora in attività, una volta accertata l’eventuale pericolosità della produzione o delle scorie prodotte sia per l’ambiente che per la salute della popolazione, di disporre immediati interventi di bonifica.

In sintesi, con un fondo di sicurezza finanziato dai settori produttivi inquinanti, si potrebbero avviare gli interventi su quella percentuale di siti italiani (discariche abusive, terreni contaminati, depositi di rifiuti tossici e nocivi) per i quali non è possibile riconoscere la responsabilità del danno. E si potrebbe provvedere ad un capillare accertamento e al censimento completo di tutte le aree a rischio. Una base fondamentale anche per la definizione di una lista di priorità e per stabilire le date di inizio e fine degli interventi. Il tutto basandosi sul principio secondo il quale devono essere i privati responsabili dell’inquinamento senza il concorso dello Stato a pagare i danni provocati al territorio, all’ambiente, alle popolazioni.

Negli Stati Uniti responsabile della gestione del Superfund, è, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (l’Epa) che si occupa di identificare e selezionare i siti da bonificare, e che nel 1985 ha segnalato 1.500 siti che in 15 anni hanno visto conclusa l’opera di bonifica nel 50% dei casi. Una trasposizione in Italia di questo modello sarebbe possibile, secondo Legambiente, se la nostra normativa acquisisse proprio alcuni principi ispiratori del Superfund. Un esempio virtuoso, soprattutto se raffrontato alla realtà italiana dove colossi inquinanti hanno fatto, e continuano a fare, danni in attesa di interventi di messa in sicurezza di cui si è discusso per anni senza arrivare a soluzioni.

L’attuazione del principio del “chi inquina paga”, secondo Legambiente, dovrebbe insomma diventare, anche in Italia, uno dei vincoli cui far riferimento per avviare finalmente il piano delle bonifiche che dovrebbe interessare ben 15mila siti inquinati[1].

Un caso campano

Se, come dicevo, la dismissione è l’inizio di un processo di recupero, vi è comunque un ulteriore passaggio obbligato per realizzare l’obiettivo ed è, appunto, la bonifica dei siti.

Ma vi sono, comunque, casi nei quali indipendentemente dalle dismissioni industriali, e dalle riutilizzazioni, lo stato dei luoghi è talmente degradato e pericoloso, da rendere obbligatori interventi di bonifica: dal Veneto (Porto Marghera) alla Sicilia (Priolo) l’Italia è piena di bombe ancora innescate che impongono, appunto, il disinnesco.

Un caso particolarmente emblematico è quello studiato in Campania da gruppo di ricercatori[2] in un’indagine sulle cause di mortalità in un’area della Campania caratterizzata dalla presenza di un rilevante numero di discariche di rifiuti. Lo studio pubblicato su “Epidemiologia e prevenzione”(n.6 ottobre-dicembre 2004) è tuttora di grandissimo interesse soprattutto per i nessi di causa ed effetto che consente di “intravvedere” tra mortalità e presenze sospette di sostanze inquinanti.

L’area in questione, in provincia di Napoli, è compresa tra i comuni di Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca. Si tratta di un’area fortemente urbanizzata nella quale risiedono oltre 150.000 abitanti. Al suo interno si è realizzata la più recente espansione di Napoli verso Nord-Ovest e vi è stata accertata la presenza di discariche abusive in molte delle quali, come si legge nell’indagine, “si ha la consuetudine di incenerire” e di siti inquinati “per la diffusa pratica dell’interramento di rifiuti industriali”. Sono ben 39 i siti di discarica complessivamente censiti e in 27 di questi è presumibile la presenza di rifiuti pericolosi. In questa stessa area “la mortalità per tumori è risultata significativamente accresciuta con particolare riferimento ai tumori maligni di polmone, pleura, laringe, vescica, fegato ed encefalo. Anche le malattie circolatorie sono significativamente in eccesso e il diabete mostra alcuni aumenti”.

Questo il quadro sintetico. Stabilire immediatamente nessi di causa ed effetto veniva considerato azzardato, ma se a Giugliano la mortalità per tumori era superiore del 7% rispetto alla media della Campania (+ 8% per i tumori allo stomaco, +25% per quelli alla laringe, +22% per trachea, bronchi e polmoni, +168% per il maligno della pleura, + 30% per la vescica) e se percentuali analoghe venivano riscontrate per Qualiano e Villaricca, bisogna i motivi di allarmata preoccupazione erano e sono più che giustificati.

Lo studio in questione non dava risposte e non era suo compito darne. Gli autori affermavano “solo” che nel lavoro “vengono forniti elementi per meglio mirare studi di seconda generazione, basati su una migliore valutazione dell’esposizione e sull’uso di sistemi informativi sanitari complementari all’analisi di mortalità.”

Tuttavia, con un approccio scientificamente meno corretto, si può dire che anni di massacro del territorio e dell’ambiente sono la risposta più agevole ai quesiti proposti dai risultati dell’indagine. Il che propone anche come compito non differibile la necessità di intervenire con opere di bonifica che fermino le morti e ridiano sicurezza al territorio e vivibilità all’ambiente.

L’esempio della Ruhr

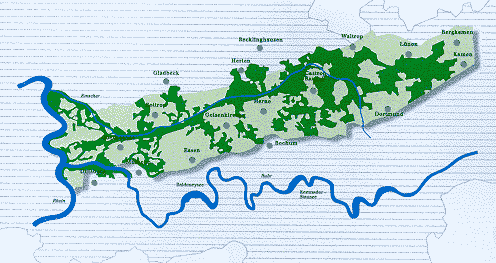

In un’area di ben altra massiccia industrializzazione e urbanizzazione, come la Ruhr in Germania ci sono riusciti. In questa regione (4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di carbone, 31 porti industriali fluviali; 1.400 Km di autostrade e tangenziali) per contrastare i fenomeni di progressivo declino economico e di fortissimo inquinamento ambientale, nel 1989 alcuni comuni si consorziarono per dar vita ad una importante operazione di risanamento del territorio. Già dopo 15 anni l’operazione si poteva dire pienamente riuscita. E l’esempio più rilevante consiste nel Parco Paesistico di 320 kmq, distribuito lungo gli 800 kmq del territorio fluviale dell’Emscher. L’Emscher era in origine un fiume canalizzato e usato come fogna a cielo aperto per la zona industriale. La sua riconversione a parco in un contesto caratterizzato da fabbriche e miniere dimesse, colline di scorie industriali, fasci ferroviari e stradali, fiumi trasformati in fogne a cielo aperto, elevati livello di inquinamento atmosferico, sviluppo urbanistico disordinato, tasso di disoccupazione tra i più alti d’Europa; è diventata simbolo dell’intervento di trasformazione dell’ex bacino industriale della Ruhr.

Quanto questa esperienza sia un modello percorribile lungo lo stesso itinerario percorso in Germania può essere oggetto di discussione; ma sono fuori discussione la necessità degli interventi e la possibilità di realizzarli con successo come attesta il modello tedesco.

[1] E’ questa la stima approssimativa realizzata da Legambiente tra aree identificate dal piano nazionale di bonifica redatto alla fine del 2001 (40 siti), i circa 6.000 serbatoi di carburante sparsi per il paese, i 4.500 siti identificati nelle regioni del Nord e in Toscana (tra discariche autorizzate, siti industriali e sversamenti) a diversa priorità di intervento, le circa 2.500 discariche abusive della criminalità organizzata nel Centro-Sud (il cui rischio reale è sconosciuto); le 1.000 o 2.000 zone potenzialmente inquinate dagli insediamenti industriali e artigianali del centro-sud; le tante discariche utilizzate o autorizzate prima della metà degli anni ’80 (ossia prima dell’approvazione del DPR 915/82, prima legge sui rifiuti in Italia) che in alcuni piani regionali sono già inserite e in generale presentano problemi di un certo rilievo per la bonifica. Pur se ogni paese classifica i siti contaminati in maniera diversa, o censendo (ed è il caso della Germania) anche un solo bidone di rifiuti nocivi come area a rischio o, ed è il caso di altri paesi, prendendo in considerazione solo le emergenze più gravi, c’è un numero che può dare l’idea della gravità del problema anche a livello europeo: secondo il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, sono 150mila in Europa i siti sospetti di inquinamento e oltre 100 milioni gli ettari definiti contaminati (pari a un miliardo di metri cubi di terreni e rifiuti). Tornando in Italia invece, va anche sottolineato come nel 1995 la spesa calcolata per le bonifiche fosse pari a 30mila miliardi e dovesse interessare almeno 330mila ettari ossia un’estensione pari alle intere provincie di Milano e Napoli messe insieme.

[2] Mortalità per causa in un’area della Campania con numerose discariche di rifiuti. Gli autori sono Pierluigi Altavista, Alessandra Binazzi, Marina Mastrantonio e Raffaele Uccelli della Sezione di Tossicologia e Scienze Biomediche dell’ENEA- Casaccia; Stefano Belli, Pietro Comba, Lucia Fazzo, Loredana Musmeci e Stefania Trinca del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma; Fabrizio Bianchi dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR Pisa; Raffaele del Giudice e Anna Savarese di Legambiente Campania; Angelo Felli dell’ARPAC di Napoli; Massimo Menegozzo del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli; Renato Pizzuti dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania.