Le due facce dell’economia della conoscenza

La risorsa infinita. Capitolo 1

Le due facce dell’economia della conoscenza

Il mondo è cambiato.

Il mondo non sta cambiando. Il mondo è già cambiato.

È cambiata la geografia politica. Solo venti anni fa, alla fine degli anni ’80 del XX secolo, c’era ancora l’Unione Sovietica e il mondo era diviso in due blocchi contrapposti ideologicamente, prima ancora che militarmente ed economicamente. Una pletora di paesi non allineati e poco influenti assisteva alla guerra fredda, ma intensissima, tra quei due blocchi armati fino ai denti. Oggi c’è al mondo un’unica superpotenza, gli Stati Uniti d’America, impegnata in una serie di conflitti minori e/o a bassa intensità. Mentre una costellazione di paesi a economia emergente va acquisendo un nuovo peso e un nuovo ruolo.

Ed è cambiato, non meno radicalmente, lo scenario economico. In almeno tre importanti aspetti.

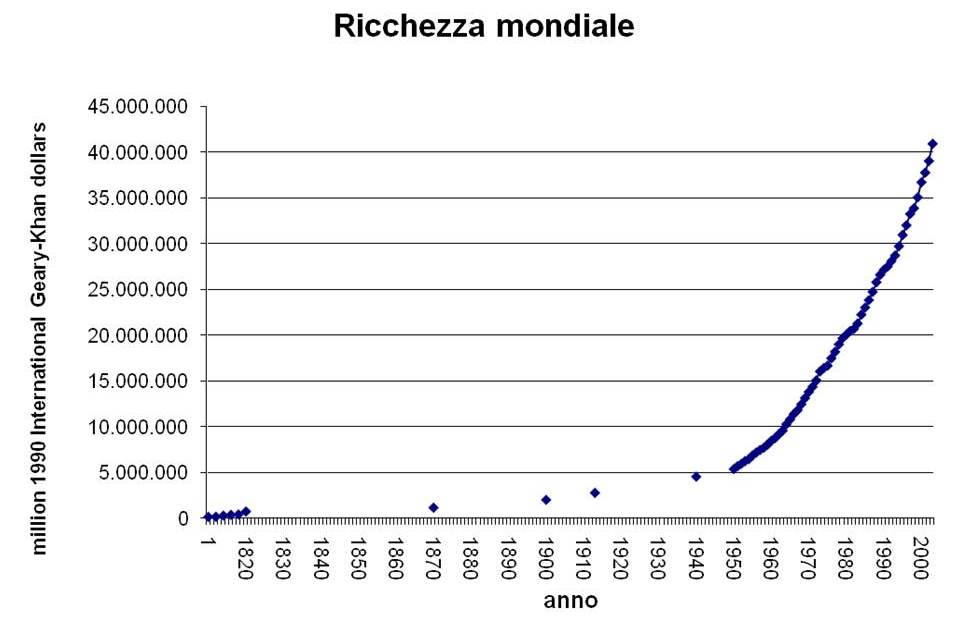

- Il mondo è diventato più ricco: negli ultimi venti anni la ricchezza sul pianeta è raddoppiata. Da quarant’anni la crescita economica sta subendo una costante accelerazione: negli anni ’70 del secolo scorso il prodotto interno lordo (Pil) del pianeta aumentava in media di poco più del 3% ogni anno, negli anni ’90 la l’aumento della ricchezza prodotta dal pianeta superava in media il 4% annuo in e nel 2006 la crescita del Pil mondiale si è assestato intorno al 5%. Anche l’incremento del Pil procapite, la ricchezza che in media (solo in media, ahinoi) possiede ciascun cittadino del pianeta, ha subito una netta accelerazione: cresceva al ritmo del 2% annuo intorno al 1970, è aumentato al ritmo del 3% nei primi anni di questo nuovo secolo.

- Sono cambiati i luoghi di produzione della ricchezza: nel 1985 il continente che produceva di più al mondo era ancora l’Europa (25% del Pil mondiale); oggi è l’Asia (36% del Pil mondiale). Oltre ai paesi cosiddetti avanzati a economia libera (Usa, Giappone, paesi europei) sono diventati protagonisti di un mercato sempre più globalizzato le economie emergenti di Cina, India, Brasile, della stessa Russia e di un’intera costellazione di paesi localizzati soprattutto nell’Asia sud-orientale. Anzi, sono proprio questi paesi che crescono di più. Sono quasi vent’anni, per esempio, che l’economia cinese aumenta a un ritmo sostenutissimo, superiore al 10% annuo.

- Ma è cambiato, soprattutto, il modo di produrre ricchezza: siamo entrati nella società della conoscenza. Le imprese più dinamiche sia nel settore dei manufatti che dei servizi sono quelle che producono e applicano nuove conoscenze: creano più ricchezza delle altre, remunerano meglio il lavoro, stimolano di più la crescita generale dell’economia (1).

Tutto questo è legato anche – e forse soprattutto – al ruolo assunto in economia dalla scienza e dall’innovazione tecnologica che si fonda sulla scienza. Da almeno due decenni la nuova dimensione assegnata alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico (R&S) in gran parte del pianeta accompagna il cambiamento dell’economia globale. Per incrementare la crescita e la competitività dei loro paesi, molti governi favoriscono lo sviluppo della knowledge-intensive economy con generosi incentivi alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, prima e oltre che con nuove regole, con lo sviluppo di infrastrutture, con estensione dell’accesso all’alta formazione. Il risultato di queste politiche è stato lo sviluppo di un’economia di mercato sempre più fondata sulla conoscenza.

Sono almeno tre i grandi fattori del cambiamento in atto nella science-intensive economy.

Il mondo investe sempre di più in ricerca

Negli ultimi 15 anni gli investimenti globali in R&S sono più che triplicati, al netto dell’inflazione, passando da poco più di 350 miliardi di dollari nel 1990 agli oltre 1.100 miliardi di dollari (1.124 secondo gli analisti del R&D Magazine) del 2007: una cifra mai spesa prima, superiore del 7,1% rispetto al 2006 e ormai pari al 2,1% della ricchezza mondiale.

Questo dato non ha solo un significato statistico. Indica che il mondo “crede” sempre più nella ricerca scientifica e tecnologica: la crescita degli investimenti in R&S è stata, infatti, superiore alla crescita della ricchezza mondiale, mentre il Pil del pianeta tra il 1990 al 2007 è “solo” raddoppiato.

La spesa mondiale in R&S è ormai un dato macroeconomico. Che sfronda di ogni enfasi retorica il concetto di società della conoscenza e indica che quasi tutto il mondo ormai punta in concreto molte delle sue carte per lo sviluppo sulla knowledge-based economy, sull’economia fondata sulla conoscenza.

Lungi da noi ogni trionfalismo. Il processo, come vedremo, è segnato da profonde distorsioni. Produce nuova disuguaglianza, elude straordinarie occasioni di sviluppo umano, è ecologicamente non sostenibile. È esposto a crisi – spesso di origine finanziaria e speculativa – profonde e pericolose. Possiamo e dobbiamo discutere sulla qualità di questo sviluppo fondato sulla conoscenza. Ma sull’esistenza del processo in sé non possiamo dubitare. Dobbiamo semplicemente prenderne atto.

Così come dobbiamo prendere atto che l’Italia è tra i pochissimi paesi a economia avanzata che, negli ultimi quindici anni, non ha partecipato a questo processo. Nel nostro paese gli investimenti in R&S non sono affatto aumentati in questi ultimi venti anni – non con la medesima rapidità e imponenza registrata altrove, almeno. Gli effetti economici (ma anche sociali, culturali ed ecologici) di questa ennesima ”anomalia italiana” sono sotto gli occhi di tutti.

Crescono gli investimenti privati

Il secondo dato strutturale è che gli investimenti in R&S delle imprese private sono aumentati a un ritmo molto più sostenuto degli investimenti pubblici. Negli Stati Uniti, ormai, per ogni dollaro investito in ricerca dal governo federale, ve ne sono due investiti da aziende private. Negli anni ’60 il rapporto era specularmene ribaltato, per ogni due dollari investiti dal governo federale ve ne era uno solo investito dalle aziende private.

È interessante ricordare come il punto di svolta sia stato l’anno 1980, quando, per la prima volta nel dopoguerra, gli investimenti privati americani in R&S hanno eguagliato quelli dello stato federale. Non si è trattato di un caso. Il 1980, infatti, è stato l’anno in cui l’US Patent and Trademark Office (PTO), dopo nove anni di riflessione, ha concesso al signor Ananda Mohan Chakrabarty, biologo in forze alla General Electric, il brevetto a protezione della proprietà intellettuale su un organismo vivente (un batterio geneticamente modificato); è stato l’anno in cui la Corte Suprema, su richiesta della Stanford University, ha riconosciuto il diritto di protezione intellettuale sulla tecnica cosiddetta di clonazione del Dna ricombinante messa a punto da Stanley Cohen e Herbert Boyer nel 1973; ed è stato, soprattutto, l’anno in cui il Congresso ha promulgato il Bayh-Dole Act, una legge che incoraggia anche i centri di ricerca pubblici a brevettare le loro invenzioni per ottenere royalties con cui finanziare ulteriori ricerche. Secondo alcuni, il 1980 è stato l’anno in cui gli Stati Uniti – al culmine di una crisi delle loro imprese manifatturiere incapaci di tenere il passo della competizione con quelle della potenza economica emergente Giappone – hanno puntato definitivamente sul valore strategico di una nuova economia di mercato, fondata sullo scambio di beni ad altissimo tasso di conoscenza aggiunta, soprattutto nel campo delle ICT (information and communication technologies) e delle biotecnologie.

Il processo ha coinvolto in maniera sempre più attiva le imprese. E ha modificato lo stesso modo di lavorare degli scienziati. Sono emerse, per esempio, figure, come quelle del biotecnologo Craig Venter, lo scienziato-imprenditore che – dopo aver messo a punto un nuovo metodo per il sequenziamento del Dna, aver creato un’impresa e aver sequenziato, tra l’altro, il genoma umano – ha chiesto di essere riconosciuto nel medesimo tempo come scienziato e, appunto, come imprenditore. E lo ha ottenuto – almeno da Science, la rivista dell’American Association for the Advancement of Science (AAAS), ovvero della più grande associazione scientifica al mondo.

Ma al di là delle considerazioni di sociologia della scienza, è certo che a partire dal 1980 gli investimenti in R&S delle imprese americane sono cresciuti a ritmi molto più rapidi degli investimenti pubblici. Che le tecnologie informatiche, ma anche le biotecnologie – sia quelle verdi (applicate in agricoltura) sia soprattutto quelle rosse (applicate in medicina) – sono diventate il motore di un nuovo ciclo economico. E che il Giappone, stentando a prendere una solida posizione nel nuovo campo della sfida economica, ha perduto il ruolo di competitore principale degli Stati Uniti.

La novità, tuttavia, non riguarda solo gli Usa. In realtà, il rapporto di 2:1 a favore degli investimenti privati in R&S rispetto a quelli pubblici, pur con notevoli differenze tra paese e paese, si è imposto su scala planetaria.

Tra i paesi cosiddetti a economia avanzata troviamo due sostanziali eccezioni alla regola del 2:1. Una è proprio il Giappone, in cui il rapporto tra investimenti privati e pubblici non cresce affatto, ma si mantiene costante da molto tempo. C’è da rilevare però che in Giappone vale addirittura la regola del 4:1, ovvero circa l’80% degli investimenti in R&S sono privati; che il rapporto privato/pubblico è già a un massimo oltre il quale è difficile andare; che il governo di Tokio negli ultimi anni ha notevolmente aumentato la spesa pubblica, avendo individuato nella mancanza relativa di investimenti in ricerca di base e curiosity-driven finanziata quasi ovunque con soldi pubblici, uno dei motivi che hanno portato a una sostanziale e lunga stagnazione dell’economia nipponica.

L’altra eccezione è, ancora una volta, l’Italia. Dove il 60% degli investimenti in R&S sono pubblici e solo il 40% sono privati. Questo rapporto ormai anomalo tra i cosiddetti paesi a economia avanzata è dovuto non tanto a una funzione illuminata e illuministica dello stato e neppure a un incremento della spesa governativa, quando a una sostanziale diminuzione della spesa privata. In questi ultimi anni, infatti, le imprese italiane hanno percorso un tratto di strada verso l’uscita piuttosto che verso l’entrata dall’economia della conoscenza. In netta controtendenza rispetto alle imprese straniere. In realtà più che le singole imprese è il sistema Italia, a causa della sua specializzazione produttiva orientata verso le medie e basse tecnologie, a muoversi in direzione opposta al resto del mondo.

La nuova geografia della ricerca

Ma la novità forse più importante è che, in questi ultimi anni, si è modificata la mappa geopolitica della ricerca. Nuovi paesi dell’Asia ma anche dell’America Latina sono entrati e stanno tuttora entrando nella società della conoscenza. E uno degli indicatori principali è proprio la spesa in ricerca scientifica e sviluppo tecnologico. Nel 2007 la Cina – con un investimento di 175,0 miliardi di dollari (a parità di potere di acquisto) in R&S – ha superato per il secondo anno consecutivo il Giappone, fermo (si fa per dire) a 143,5miliardi di dollari. Ora la Cina ha davanti a sé solo gli Stati Uniti, che con i loro 353,0 miliardi di dollari, sono saldamente primi assoluti e realizzano da soli un terzo della spesa mondiale in ricerca e sviluppo. Ciò che impressiona della Cina, tuttavia, è la velocità della crescita degli investimenti in R&S, è ormai stabilmente superiore al 20% annuo. Il che significa che la spesa cinese in scienza e tecnologia cresce a una velocità doppia rispetto a quella, pur notevolissima, del Pil; e che è quattro o cinque volte superiore al ritmo di crescita degli investimenti in R&S degli Stati Uniti o dell’Europa. Nel 2007 gli investimenti cinesi sono stati del 23,5% superiori rispetto a quelli dell’anno precedente: in termini assoluti significa che il grande paese asiatico ha speso l’equivalente di 33,3 miliardi di dollari in più rispetto all’anno precedente: un incremento che è pari alla somma della spesa assoluta di Italia e Canada.

In termini assoluti, oggi la Cina investe in ricerca e sviluppo l’1,6% del suo Prodotto interno lordo. Ma, con questa velocità di crescita, nel giro di una decina di anni la Cina potrebbe raggiungere e persino superare l’intensità di investimento degli Stati Uniti (2,7% del Pil) e del Giappone (3,2%).

È evidente in questo momento i cinesi “credono” nella ricerca scientifica più di chiunque altro al mondo. E non si tratta di un dato spurio, dovuto agli investimenti stranieri che pure ci sono e sono imponenti. Ormai un terzo della spesa cinese in R&S è, come nella media mondiale, di tipo accademico: avviene a opera dello stato e coinvolge la ricerca di base. E, dato ancor più significativo, stanno emergendo imprese cinesi specializzate nell’alta tecnologia. Nel campo della comunicazione, dei computer e dell’elettronica – sostiene il Global R&D Report 2008 – le aziende cinesi autoctone investono in ricerca e sviluppo fino a sette volte più delle aziende straniere che operano in Cina. Ciò spiega perché, ormai, oltre il 30% dell’enorme export cinese sia nell’alta tecnologia: all’inizio degli anni ’90 l’hi-tech non rappresentava che il 5% dell’export cinese.

Non è, dunque, un caso che la Cina sia già oggi il secondo esportatore al mondo di prodotti ad alta tecnologia; e che, nel 2006, sia diventata il primo partner commerciale tanto dell’Europa che dell’Australia, scalzando in entrambi i casi dopo molti decenni gli Stati Uniti d’America (2).

Ma la Cina non è che la punta, sia pur vistosa, di un iceberg più grande, che coinvolge molti paesi asiatici. Tra cui spicca l’India, che nel 2007 con 41,8 miliardi di dollari ha superato per il secondo anno consecutivo la Gran Bretagna ed è ormai sesta nella classifica dei paesi che investono di più in scienza e tecnologia. In realtà, nell’Asia orientale c’è una costellazione di paesi (almeno una decina) che stanno entrando a vele spiegate nell’economia della conoscenza. Tanto da determinare un’ulteriore novità. Nel 2007 l’Asia, con 436 miliardi di dollari complessivi, ha superato per il secondo anno consecutivo il Nord America (387 miliardi di dollari) ed è diventato il continente che investe di più in R&S. È la prima volta in epoca moderna.

Dall’inizio della rivoluzione scientifica nel XVII secolo fin quasi alla fine del XX secolo, infatti, la scienza e l’innovazione tecnologica sono stati coltivati quasi esclusivamente da paesi dell’Europa e poi del Nord America. Possiamo dire, per usare uno schematismo forse non troppo azzardato, che per quasi quattro secoli la scienza è stata un affare sostanzialmente transatlantico. Oggi il 75% della spesa globale in ricerca scientifica e sviluppo tecnologico avviene a opera di paesi che affacciano sull’Indopacifico. E solo il 58% avviene a opera di paesi che affacciano sul Nord Atlantico. Anche se l’Europa (276 miliardi di dollari investiti in R&S nel 2007) resta una regione a forte vocazione scientifica, non c’è dubbio che la ricerca e lo sviluppo tecnologico stanno diventando un affare prevalentemente transpacifico.

Ancora una volta non è un caso che in quel continente la produzione di ricchezza negli ultimi venti anni sia addirittura triplicata, consentendo a centinaia di milioni di persone l’accesso (non senza contraddizioni) nella cosiddetta “classe media”.

Se l’asse tecnoscientifico del mondo avesse una consistenza fisica, ci troveremmo di fronte a quella che i geologi chiamano un true polar wander, un vero e proprio ribaltamento dei poli scientifici del pianeta. D’altra parte, si calcola, che tra qualche anno il 90% degli scienziati e dei tecnici di tutto il mondo vivrà sulle sponde asiatiche dell’Indopacifico.

La novità, tuttavia, non è solo l’Asia. C’è da registrare – e non è certo un rilievo di scarso valore – un forte dinamismo anche in altre regioni del mondo. A iniziare dal Sud America. Con 26,0 miliardi di dollari spesi nel 2007, per esempio, il Brasile si colloca ormai al nono posto assoluto nella classifica dei paesi che investono di più in R&S.

In realtà, quello che sembra emergere da queste tendenze è il tramonto relativamente rapido del mondo bipolare (Europa e Nord America) e l’affermarsi di un mondo multipolare della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, con diversi clusters regionali. Non c’è dubbio che – come vedremo fra poco – questo mondo presenta molte contraddizioni. Ma non c’è dubbio che il mondo che avremo di fronte in futuro sarà molto diverso rispetto al mondo che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni e, forse, negli ultimi secoli.

La correlazione tra ricerca scientifica ed economia

Che ci sia una correlazione piuttosto stretta tra investimenti in R&S e output economico e che questa correlazione coinvolga anche e i paesi che una volta venivano definiti del Terzo Mondo, lo dimostra, tra l’altro, proprio l’andamento della information and communication economy. Nel 1995 solo il 4% dei servizi informatici esportati in tutto il mondo prevenivano da paesi in via di sviluppo. Dieci anni dopo, nel 2005, la percentuale è salita al 28%. L’India è, ormai, il maggior esportatore al mondo di servizi nel settore delle information and communication technologies (ICT). E la Cina è ormai il maggior esportatore al mondo di beni nel settore ICT.

La produzione delle tecnologie associate alla comunicazione e all’informazione – dai telefoni a internet – si sta dunque rapidamente spostando dal Nord al Sud del mondo. Non si tratta di dati marginali. Basti pensare che nel 2005 i soli servizi basati sulle tecnologie informatiche e della comunicazione hanno fatto registrare un giro di affari di oltre 1.100 miliardi di dollari: il 50% dello scambio internazionale totale di servizi.

D’altra parte è noto che le tecnologie informatiche e della comunicazione sono uno dei settori di punta dell’hi-tech, ovvero dei prodotti ad alta intensità di conoscenza aggiunta. E che il settore hi-tech – come abbiamo detto – è quello che cresce di più al mondo e che meglio remunera i suoi lavoratori. Cosicché la performance di India, Cina e delle nuove economia emergenti del Sud del mondo nel settore delle ICT è il segnale di un cambiamento economico e culturale vasto e profondo.

La dimostrazione che la Cina, l’India e l’estesa costellazione di stati localizzati soprattutto (ma non solo) nell’Asia continentale del Sud-Est stanno rapidamente passando da un’economia labour-intensive a un’economia knowledge-intensive, ovvero da un economia che produce beni di bassa e media tecnologia e che richiede un alto numero di lavoratori (poco pagati), a un’economia che produce beni e servizi ad alta tecnologia fondata sulla conoscenza che richiede pochi lavoratori, ma sempre più qualificati.

C’è, dunque, una diretta relazione tra la capacità di produrre (e di usare) le nuove tecnologie informatiche e la vocazione alla ricerca scientifica di questi paesi: già nel 2002, infatti, nei paesi in via di sviluppo viveva il 29% dei ricercatori di tutto il mondo e che in Asia viveva la maggioranza relativa (il 36,8%) degli uomini di scienza del pianeta.

Il Sud del mondo, con le sue industrie hi-tech e i suoi scienziati sempre più numerosi, non si limita a produrre a basso costo beni e servizi utilizzati dal Nord. Nel 2004 le esportazioni di beni e servizi ICT dal Sud al Sud del mondo, infatti, ammontavano a 410 miliardi di dollari, poco meno delle esportazione Nord-Nord (450 miliardi di dollari). E poiché le prime crescono da anni a velocità molto superiore alle seconde, dicono gli esperti della Nazioni Unite, possiamo ben ipotizzare che oggi le esportazioni ICT dal Sud al Sud abbiano superato quelle dal Nord al Nord del mondo.

Certo, restano profonde differenze nell’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche. Nel primo mondo praticamente ogni famiglia è in grado di comunicare via telefono e quasi tutte hanno accesso a internet. Nei paesi che una volta si chiamavano in via di sviluppo e che oggi dobbiamo definire a economia emergente la penetrazione delle comunicazioni telefoniche non va oltre il 50% e l’accesso a internet non va oltre il 25%. Il digital-divide, le differenze di accesso alle nuove tecnologie ICT, è parte ormai decisiva delle nuove e crescenti disuguaglianze nel mondo. Ed è sempre più un problema interno ai singoli paesi oltre che un problema tra i paesi.

Sono questi alcuni aspetti dell’altra faccia – la faccia feroce – dell’economia della conoscenza.

La faccia feroce dell’economia della conoscenza

Non c’è solo il digital-divide, purtroppo. Il mondo sta cambiando, ma le contraddizioni del cambiamento sono profonde. A tratti laceranti

Il processo di transizione dall’economia industriale all’economia globalizzata fondata sulla conoscenza non è lineare. E non è senza spine. Anzi, le mille e mille promesse infrante della globalizzazione e della transizione verso la società della conoscenza, sono lì a mostrarci, per dirla con Joseph Stiglitz, quanto sia imperfetto il nuovo mondo in cui viviamo e goffo il tentativo di governarlo.

Possiamo dividerle, queste promesse infrante, in due grandi categorie, peraltro interdipendenti: quelle sociali e quelle ambientali.

Proviamo ad accennarle, sia pure in maniera impressionistica e comunque senza presunzione alcuna di completezza, partendo da quelle sociali.

Le disuguaglianze sociali

In questo mondo imperfetto il 20% più ricco della popolazione mondiale possiede il 75% delle risorse. Il 20% più povero, invece, racimola appena l’1,5% della ricchezza mondiale e il 40% più povero non va oltre il possesso del 5% delle risorse totali. Nel 2001 le dieci persone più ricche del mondo possedevano un patrimonio di 220 miliardi di dollari. Ciascuno di loro, in media, poteva disporre di una ricchezza doppia rispetto a quella creata in un anno da una paese, come la Tanzania, di 35 milioni di persone.

Come rileva Joseph Stiglitz, la triste verità è che al di fuori della Cina e di pochissimi altri paesi, la povertà nei paesi in via di sviluppo non solo non è diminuita, ma è addirittura aumentata nell’ultimo quarto di secolo. Tanto che oggi oltre 2,7 miliardi di persone – pari al 40% della popolazione mondiale – vive in uno stato che gli economisti definiscono di povertà. Nel 1981 i poveri erano 1,8 miliardi di persone: il 36% in meno. Inoltre un settimo della popolazione mondiale, circa 900 milioni di persone (il 3% in più rispetto al 1981), vivono in condizioni di estrema povertà. In Africa le persone estremamente povere erano 164 milioni (il 41,6% della popolazione) nel 1981 sono diventate 316 milioni (il 46,9% della popolazione) nel 2001.

È evidente che la globalizzazione ha portato maggiore benessere economico solo ad alcuni. E un peggioramento delle condizioni di vita di molti – di troppi – altri. Le asimmetrie, anche nel rispetto delle regole neoliberiste, sono clamorose. Il reddito agricolo nei paesi poveri, per esempio, è gravemente compromesso dalle colture largamente sovvenzionate dei paesi ricchi, segnatamente degli Stati Uniti e dell’Europa.

Ma neppure nei paesi ricchi il liberismo a senso unico basta per salvarsi. Persino nel continente che ha inventato il welfare state, l’Europa, stiamo assistendo da molti anni al progressivo indebolimento delle tutele a favore dei lavoratori.

Le differenze sociali sono talmente clamorose da attaccare e svuotare di contenuto i diritti fondamentali dell’uomo. A iniziare dalla salute. Un bambino che viene oggi al mondo in Giappone ha una speranza di vita di 82 anni. Chi nasce in Sierra Leone non va oltre i 34 anni. La differenza nella speranza di vita alla nascita è una vita intera: 48 anni! Il 90% dei bambini che nascono in Svezia vivrà oltre i 60 anni. Il 90% dei bambini che nasce nel Lesotho vivrà meno di 60 anni.

Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale di Sanità hanno dimostrato non solo che la povertà è una delle maggiori cause di malattia. Ma anche che molte persone nel Sud e in qualche paese del Nord del mondo diventano povere quando si ammalano: sacrificate sull’altare del neoliberismo applicato alla sanità. D’altra parte abbiamo assistito al fatto che, nel nome della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sono stati negati i farmaci anti-Aids a milioni di persone infette: i brevetti sono stati branditi come un’arma mortale contro i poveri e i malati.

Ha ragione Luciano Gallino, la nuova era della globalizzazione e della conoscenza ha generato una disuguaglianza davvero insopportabile.

Non lo diciamo solo noi. E neppure solo Luciano Gallino o Joseph Stiglitz. E opinione anche della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione, istituita dall’International Labour Organization (ILO), un’agenzia delle Nazioni Unite. Dopo aver constatato che in ogni regione del mondo – dall’Asia al Nord America, all’Europa – il tasso di disoccupazione era in costante aumento; dopo aver valutato che i disoccupati avevano raggiunto la cifra record di 186 milioni e che il 59% della popolazione mondiale viveva in paesi in cui la disuguaglianza era aumentata, mentre solo nel 5% dei paesi si era registrata nell’ultimo decennio una diminuzione della disuguaglianza sociale, la Commissione ha scritto in un rapporto pubblicato nel 2004:

L’attuale processo di globalizzazione sta producendo effetti disuguali, sia tra i vari paesi che al loro interno. Si sta creando ricchezza, ma sono troppi i paesi e le persone che non ne traggono alcun beneficio. Questi hanno ancora poca o nessuna voce in capitolo e dunque non influiscono sul processo. Vista con gli occhi della stragrande maggioranza delle donne e degli uomini, la globalizzazione non è tuttora venuta incontro alle loro semplici e legittime aspirazioni di avere un lavoro dignitoso e un futuro migliore per i propri figli. Molti di loro vivono nel limbo dell’economia informale senza diritti e in uno dei tanti paesi poveri che vivono nella precarietà ai margini dell’economia globale. Persino in paesi in cui l’economia è fiorente, alcuni lavoratori e comunità hanno subito conseguenze negative a causa della globalizzazione. Nel frattempo, la rivoluzione delle comunicazioni globali accresce la consapevolezza dell’esistenza di queste disuguaglianze.

Gli esperti dell’ILO hanno dunque rilevato due aspetti del problema connesso alla nuova globalizzazione dei mercati e allo sviluppo dell’economia della conoscenza. Da un lato la crescita – a ogni livello – di una disuguaglianza inaccettabile. E dall’altro la formazione di una “coscienza enorme” di questa disuguaglianza, resa possibile proprio dallo sviluppo delle comunicazioni e della diffusione delle conoscenze.

Una “coscienza enorme” che lascia aperta la speranza che un altro mondo (della conoscenza) è possibile.

L’impronta umana sull’ambiente

Ma non ci sono solo le promesse sociali infrante, ci sono anche quelle ambientali. I cambiamenti del clima, per esempio, stanno accelerando a causa dell’economia dell’uomo. Le emissioni antropiche di carbonio in atmosfera da combustibili fossili sono aumentate al ritmo del 3,5% annuo tra il 2000 e il 2007. Una velocità di crescita senza precedenti, addirittura quattro volte superiore a quella (0,9% annuo) fatta registrare nell’ultimo decennio del secolo scorso, tra il 1990 e il 1999. In termini assoluti, le emissioni annue di carbonio da combustibili fossili in atmosfera sono aumentate del 38% rispetto al 1990, passando da 6,2 a 8,5 miliardi di tonnellate. A queste emissioni bisogna aggiungere quelle derivanti dai processi di deforestazione – ancora attivi nelle foreste tropicali dell’America latina, dell’Asia e dell’Africa – pari a 1,5 miliardi di tonnellate di carbonio. In pratica, a causa delle attività umane, ogni anno in atmosfera vengono immessi 10 miliardi di tonnellate di carbonio, aggiuntivi rispetto a quelle del ciclo naturale.

È anche per questo, sostengono gli esperti che hanno redatto il Carbon Budget 2007, che cresce la velocità con cui l’anidride carbonica si sta accumulando in atmosfera: nel 2007 l’aumento è stato di 2,2 ppm (parti per milione): una crescita superiore alla media del periodo compreso tra il 2000 e il 2006 (2,0 ppm per anno) e decisamente superiore alla media di accumulo dei venti anni precedenti (1,5 ppm per anno). Di conseguenza, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha raggiunto nel 2007 il valore di 383 ppm. Una concentrazione superiore del 37% rispetto a quella di epoca preindustriale e mai raggiunta, sul pianeta, negli ultimi 650.000 anni e, probabilmente, negli ultimi 20 milioni di anni. Una condizione inedita per la specie umana, forse mai sperimentata da alcuna grande scimmia antropomorfa.

A cosa è dovuto questo deciso e, per certi versi, imprevisto aumento delle emissioni di carbonio? Secondo gli analisti del Global Carbon Project le cause sono tre, anche se hanno un peso diverso. La prima e la più importante, responsabile per il 65% dell’aumento delle emissioni, è proprio la crescita dell’economia umana a scala globale. In primo luogo delle cosiddette economie emergenti: Cina, India e della costellazione di altri paesi cui abbiamo già accennato. Questa crescita economica ha fatto lievitare la domanda globale di energia, che è stata soddisfatta essenzialmente con un maggior impiego di combustibili fossili. A partire dal 2006 la Cina ha superato gli Stati Uniti nella classifica dei paesi che emettono più carbonio in atmosfera. E l’India si accinge a spodestare la Russia al terzo posto. Nel complesso, quelle che una volta venivano definiti paesi in via di sviluppo sono ormai responsabili del 53% delle emissioni globali di carbonio. Ciò non ha modificato – non ancora, almeno – le responsabilità storiche: ai paesi di antica industrializzazione va ancora attribuito l’80% delle emissioni antropiche di carbonio dal 1750 a oggi.

Una seconda causa, responsabile del 17% dell’aumento delle emissioni, è costituita dalla crescita della carbon intensity, ovvero dalle emissioni di carbonio per unità di ricchezza prodotta. La carbon intensity – che è strettamente correlata alla energy intensity, all’energia necessaria a produrre un’unità di ricchezza – è un indicatore dell’efficienza della produzione. Da molti anni a questa parte l’indice tendeva a diminuire. Da qualche anno, invece, il sistema produttivo globale non solo non sta recuperando efficienza, ma la sta perdendo. A causa, soprattutto, della crescita caotica di alcuni paesi, ma anche – si pensi all’Italia – della incapacità da parte di altri di innovare e, soprattutto, di innovare in senso ecologico.

Una terza causa, infine, non meno preoccupante e certo più incontrollabile delle altre due, è la perdita di efficienza dei sistemi naturali – in particolare degli oceani dell’emisfero meridionale – ad assorbire carbonio. Questa perdita di capacità è responsabile, calcolano gli esperti del Global Carbon Project, del 18% dell’incremento delle emissioni di carbonio.

Sebbene si riferiscano a un settore specifico del rapporto tra economia e ambiente, questi dati sono piuttosto importanti. Perché aprono a scenari climatici non desiderabili: l’IPCC, il gruppo di scienziati delle Nazioni Unite che seguono l’evoluzione del clima, e la gran parte degli climatologi del pianeta trovano, infatti, una correlazione stretta tra l’aumento dell’anidride carbonica e di altri gas serra in atmosfera e i mutamenti climatici. Essi prevedono che, nell’ambito dell’attuale modello di sviluppo e dell’attuale paradigma energetico, alla fine di questo secolo la temperatura media del pianeta potrebbe essere superiore a quella attuale di un valore compreso tra i 2 e 6 °C. Una condizione mai sperimentata dalla specie umana. I dati reali relativi alle emissioni di questi ultimi anni sono peggiori del peggiore scenario previsto. E rafforzano l’idea che bisogna cambiare con una certa urgenza sia il paradigma energetico ancora fondato sui combustibili fossili, sia il modello di sviluppo economico.

Lo sviluppo umano e lo sviluppo ambientale

Già, lo sviluppo. Esso è tale davvero – è, cioè, desiderabile – solo se è, nel medesimo tempo, socialmente ed ecologicamente sostenibile. Non possiamo salvaguardare l’ambiente in un contesto sociale degradato, non ci può essere reale aumento del benessere dell’uomo in un ambiente degradato. Era stata questa l’idea forte su cui, nel 1987, la Commissione Brundtland aveva fondato il rapporto Our Common Future, destinato a informare di sé la politica ambientale del pianeta negli anni successivi.

Molti sostengono che il concetto di sviluppo sostenibile proposto dalla Commissione Brundtland e assunto dalle Nazioni Unite sia più una dimensione dell’anima che un parametro economico e scientifico utilizzabile in economia e in politica. Per il semplice fatto che lo sviluppo sostenibile non può essere misurato in termini quantitativi.

Ebbene, la storia degli ultimi decenni ci dice che le due dimensioni della sostenibilità, quella sociale e quella ecologica, risultano non solo misurabili con precisi indicatori, ma, ahinoi, che questi indicatori sono quasi sempre divergenti. Misurando lo sviluppo sostenibile, nazione per nazione, negli anni compresi tra il 1975 e il 2003, Mathis Wackernagel e alcuni suoi collaboratori americani ed europei, hanno infatti verificato che quasi ovunque nel mondo l’indicatore «indice di sviluppo umano» (HDI) – un indice dello sviluppo sociale – è sì aumentato, ma resta drammaticamente sotto il livello di sostenibilità. Nel contempo in quasi tutti i paesi è aumentato anche l’«impronta ecologica». Ciò significa che la pressione umana complessiva sull’ambiente non solo è oltre la soglia della sostenibilità, ma – proprio come il livello delle emissioni di carbonio – tende anche a peggiorare.

In soli cinque paesi al mondo, l’HDI – la sostenibilità sociale – è aumentata senza che, contemporaneamente, aumentasse anche l’«impronta ecologica», ovvero la pressione dell’uomo sull’ambiente. In un solo paese lo sviluppo risulta sia socialmente che ecologicamente sostenibile. Nel resto del mondo, invece, i due determinanti della sostenibilità divergono.

Mathis Wackernagel, padre del concetto di «impronta ecologica» e direttore esecutivo del Global Footprint Network di Oakland, è giunto a queste conclusioni «misurando lo sviluppo sostenibile, nazione per nazione». L’idea è che la sostenibilità dello sviluppo, lungi dall’essere un concetto ambiguo e inafferrabile – una dimensione dell’anima – è un concetto scientifico ben definito, il cui valore può essere misurato con sufficiente precisione e che può essere utilizzato sul piano concreto delle azioni economiche, sociali e politiche.

Lo sviluppo socialmente sostenibile può essere misurato, nazione per nazione. Per l’appunto mediante l’HDI, l’indice di sviluppo umano proposto, tra gli altri, dal premio Nobel per l’economia Amartya Sen e largamente utilizzato dalle Nazioni Unite. L’HDI è un indicatore di sviluppo più raffinato della sola crescita economica, perché tiene conto, oltre che del reddito pro capite, di altri tre fattori che qualificano la vita di una persona: l’aspettativa di vita alla nascita, l’alfabetizzazione della popolazione adulta, la scolarizzazione. L’HDI viene espresso con un numero compreso tra 0 e 1. Le Nazioni Unite considerano 0,80 come il valore soglia tra un medio e un alto sviluppo sociale e Mathis Wackernagel propone questo stesso valore come soglia della sostenibilità. I paesi con uno sviluppo sociale sostenibile sono quelli che hanno un HDI almeno pari a 0,80.

Ebbene, misurando l’HDI di 93 diversi paesi di cui si dispone di dati completi si può verificare che la sostenibilità sociale è raggiunta solo in alcune regioni del mondo: l’Europa, il Nord America, l’Oceania. Risulta prossima alla sostenibilità l’America Latina, mentre l’Asia orientale e il Medio Oriente sono ancora lontani dalla soglia limite e l’Africa è lontanissima. Il mondo, in media, ha un indice di circa 0,70: pur producendo ricchezza come mai nella storia, è al di sotto della soglia minima della sostenibilità sociale.

Tuttavia in quasi tutti i paesi nell’intervallo di tempo compreso tra il 1970 e il 2003, l’HDI è aumentato. La sostenibilità sociale, dunque, è mediamente migliorata: malgrado enormi disuguaglianze e inaccettabili contraddizioni.

Anche la sostenibilità ecologica può essere misurata, sostiene Mathis Wackernagel. Un buon indicatore è appunto «l’impronta ecologica», perché misura l’uso delle risorse naturali da parte degli uomini e le mette in relazione rispetto alle risorse che la Terra può rigenerare. La soglia critica è pari 1: perché significa che l’uomo consuma in un dato tempo risorse naturali che il pianeta riesca a rigenerare. Lo sviluppo di un paese è sostenibile solo se il rapporto l’impronta ecologica normalizzata è inferiore a 1, solo cioè se l’economia umana consuma risorse a una velocità inferiore a quella di cui dispone la natura per rigenerarle. Ebbene l’indice è circa 3 in Europa e balza addirittura a 5 in Nord America. Significa che gli occidentali consumano da 3 a 5 volte più risorse naturali di quanto potrebbero. L’indice risulta inferiore a 1 e quindi ecologicamente sostenibile solo in alcuni paesi dell’Asia orientale e in Africa.

Ma, al di là dei valori assoluti, quel che conta è la tendenza storica. Un po’ in tutto il mondo l’impronta ecologica tende ad aumentare. E, di conseguenza, la sostenibilità ambientale a diminuire.

La prima conclusione è, dunque, che i due indicatori della sostenibilità, quello sociale e quello ambientale, sono disaccoppiati. A tratti divergenti. La sostenibilità sociale aumenta, mentre quella ambientale diminuisce. Dove c’è maggiore sostenibilità sociale c’è, in genere, una minore sostenibilità ecologica. E viceversa. Ma, fatto ancora più significativo in proiezione futura, tra il 1970 e il 2003 in soli cinque paesi (Burundi, Congo, Costa D’Avorio, Malawi e Uruguay) la sostenibilità sociale è aumentata senza che, contemporaneamente, peggiorasse la sostenibilità ambientale.

Un solo paese al mondo può vantare uno sviluppo totalmente sostenibile, ovvero con un HDI superiore a 0,80 e un’impronta ecologica in rapporto alla biocapacità globale inferiore a 1. Questo paese è Cuba, dove – indicazione certo non secondaria – mancano le condizioni minime per un’altra imprescindibile dimensione della sostenibilità: la democrazia.

Sono passati oltre vent’anni dal rapporto in cui la Commissione Brundtland sosteneva che lo sviluppo è tale se è sia socialmente sia ecologicamente sostenibile. In queste due decenni il mondo è cambiato. Siamo entrati nella società globale della conoscenza. Ma le domande di fondo restano ancora senza risposta. Come rendere sostenibile lo sviluppo? E come realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione democratica di tutti i cittadini del pianeta?

(1)C’è, in realtà, almeno un altro fattore che ha accompagnato la transizione economica di questi anni: il ruolo sempre più forte assunto dalla finanza rispetto all’economia reale. L’economia finanziaria ha accompagnato l’evoluzione dell’economia fondata sulla conoscenza. Talvolta i due tipi di economia hanno dato luogo ad ambigue sovrapposizioni. Tuttavia è lecito distinguere tra economia della conoscenza ed economia finanziaria. Cosicché anche la crisi dell’economia finanziaria esplosa improvvisamente proprio mentre stavamo scrivendo questo libro non comporta, necessariamente, una crisi dell’economia della conoscenza. Ne impone, tuttavia, una profonda riforma nel senso, auspichiamo, di una sua radicale democratizzazione.

(2) Malgrado i problemi non risolti con la democrazia, la Cina – come sostiene Joseph Stiglitz – ha strappato alla povertà e alla fame centinaia di milioni di persone gestendo in maniera abbastanza oculata la globalizzazione e l’ingresso nel WTO, l’organizzazione che regola i commerci nel mondo sulla base della liberalizzazione dei mercati. Pechino ha aperto con cautela i propri mercati all’importazione, conserva una sostanziale autosufficienza alimentare, e non ha consentito l’ingresso ai capitali stranieri speculativi: quelli che puntano a rendimenti elevati immediati e sono responsabili della crisi finanziaria che ha investito gli Stati Uniti e lambito l’Europa nell’estate/autunno 2008.

Articoli correlati

-

Le biblioteche: un’opportunità per lo sviluppo ed una proposta per Napoli

Nessun commento | ago 31, 2016

Le biblioteche: un’opportunità per lo sviluppo ed una proposta per Napoli

Nessun commento | ago 31, 2016 -

Salviamo la ricerca italiana

Nessun commento | feb 20, 2016

Salviamo la ricerca italiana

Nessun commento | feb 20, 2016 -

La società della conoscenza

Nessun commento | gen 5, 2016

La società della conoscenza

Nessun commento | gen 5, 2016 -

Dal prosumer al consumAutore: la rete diventa conflitto

Nessun commento | apr 1, 2016

Dal prosumer al consumAutore: la rete diventa conflitto

Nessun commento | apr 1, 2016

Chi è l’Autore

Pietro Greco - Vittorio Silvestrini

Pietro Greco Giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica, è socio fondatore della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli e responsabile del Centro studi di Città della Scienza. È membro del consiglio scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Vittorio Silvestrini Presidente della Fondazione IDIS, Istituto per la Diffusione e la Valorizzazione della Cultura Scientifica, nonché fondatore di Città della Scienza.