Conoscenza e sostenibilità ecologica

La risorsa infinita. Capitolo 6

Conoscenza e sostenibilità ecologica

Kiribati, ovvero lo sviluppo insostenibile

C’è un luogo fisico dove il concetto di sviluppo ecologicamente insostenibile prende corpo e diventa evidente a tutti. Aiutandoci a capire come dobbiamo immaginare la sua immagine speculare, lo sviluppo sostenibile. Il luogo fisico dove prende corpo il concetto di «non sviluppo non sostenibile» è un piccolo arcipelago del Pacifico, quaranta atolli a cavalcioni sull’equatore, chiamato Kiribati.

Quella manciata di isole è stata uno degli ultimi luoghi al mondo raggiunti e colonizzati da Homo sapiens. Gli Austronesiani le hanno abitate per molti secoli, vivendo con quella che potremmo chiamare un’economia di sussistenza. I primi europei a sbarcare sugli atolli di Kiribati furono, all’inizio del XVII secolo, gli spagnoli al seguito dell’ammiraglio de Grijalba. Ma poi furono le spedizioni di Cook e Gilbert a portare sotto influenza inglese le isole che, non a caso, vennero chiamate Gilbert Islands. Nel 1892 l’arcipelago divenne ufficialmente protettorato britannico e nel 1915 divenne, con pari ufficialità, colonia. Tanto successo nella scalata lungo la gerarchia delle terre devote a Sua Maestà Britannica si spiega anche col fatto che, proprio sul finire del XIX secolo, gli inglesi scoprono che il sottosuolo dell’arido arcipelago era ricco di fosfati, materia prima preziosa con un buon valore di mercato. E così l’economia di sopravvivenza di quello sperduto arcipelago si trasformò, d’incanto, in un’economia industriale di mercato. Le entrate della colonia crescevano rigogliose, mentre una teoria sempre più lunga di navi cominciava a solcare infaticabile il Pacifico per trasportare la risorsa dall’arcipelago australe alle rutilanti industrie dell’Occidente. Per quasi tutto il XX secolo l’economia di Kiribati si è sviluppata in maniera così costante e sostenuta da assurgere a caso da manuale dell’economia classica.

Purtroppo nessuno, a Kiribati e in Inghilterra, aveva tenuto conto degli ammonimenti di William Stanley Jevons e di John Herschel: i capitali prima o poi si esauriscono anche presso la banca della natura, se tutti corrono a prelevare e nessuno si cura di ripristinare. Morale: intorno agli anni ’70 del XX secolo Kiribati sperimenta cosa vuol dire depletion e si ritrova inopinatamente senza fosfati e le casse dello stato si ritrovano improvvisamente senza più entrate. La florida economia dell’arcipelago crolla in modo così repentino da assurgere, ancora una volta, a caso da manuale.

Il risveglio, per gli abitanti di Kiribati, è brusco. Ma la loro vicenda purtroppo non esaurisce qui. Perché non passa qualche anno che quella piccola costellazione di atolli assurti sull’altare e poi caduti nella polvere dell’economia classica si imbatte, senza colpa alcuna, nell’altro corno del problema ambientale: la pollution. Il fatto è che il mondo intero prende coscienza del rischio associato alle emissioni antropiche dei gas serra. L’uomo, con la sua recente economia industriale, sta modificando la composizione chimica dell’atmosfera. In particolare sta determinando un aumento della concentrazione di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossidi di azoto e clorofluorocarburi (Cfc) in atmosfera. E questo incremento in atmosfera dei gas serra potrebbe portare a un cambiamento generale del clima, con aumento della temperatura media e del livello medio dei mari del pianeta. A scomparire, stavolta, non sarebbe solo l’economia di Kiribati. Ma, sommerso dai flutti, l’intero arcipelago. E con esso molte altre coste e molte altre economie.

La vicenda di Kiribati è reale. Nel mese di giugno 2008 le autorità del piccolo stato che si estende su 33 atolli ad un’altezza massima che non supera i due metri dal livello medio dell’Oceano Pacifico hanno chiesto l’aiuto internazionale per evacuare l’intera popolazione, circa 100 mila persone. Secondo il presidente Anote Tong l’arcipelago potrebbero essere completamente sommersi entro la fine di questo secolo a causa dall’aumento del livello de mare causato dai cambiamenti climatici. Già nel 2005 gli atolli sono stati allagati dall’alta marea, che ha invaso le case e distrutto i campi. Anote Tong ha chiesto ad Australia e Nuova Zelanda di aprire le loro porte agli abitanti di Kiribati. Che, insieme agli abitanti delle Maldive, delle Sundarbans e di altre piccole isole, potrebbero essere i primi a perdere letteralmente la patria a causa dei mutamenti climatici.

Tuttavia, malgrado il suo drammatico realismo, la vicenda di Kiribati è anche una metafora. La metafora di ciò che potrebbe accadere a economie molto più grandi e complesse di quella di quelle dell’atollo del Pacifico. La metafora di quello che può accadere all’economia del mondo intero.

La storia di Kiribati dimostra che la depletion, ovvero l’esaurimento delle risorse a causa di uno sfruttamento cieco e incontrollato, e la pollution, ovvero l’inquinamento degli ecosistemi locali e globali, non si limitano a peggiorare lo stato dell’ambiente e, quindi, a ledere il diritto, ormai istituzionalmente riconosciuto, di noi tutti a vivere in un ambiente sano, ma hanno effetti diretti, visibili e notevoli sull’economia dell’uomo. Nessuno può più considerare l’esaurimento delle risorse naturali e l’inquinamento ambientale come esternalità che non influenzano lo sviluppo economico.

A causa della depletion la florida economia di mercato di Kiribati è crollata.

A causa della pollution ciò che resta dell’economia di Kiribati rischia di sparire.

Quale maggiore evidenza che le dinamiche dell’ecologia hanno un’influenza diretta, misurabile e notevole sulle dinamiche dell’economia?

Da cow boy ad astronauti

Le vicende di Kiribati dimostrano che esiste un rapporto, biunivoco, tra l’economia dell’uomo e l’ecologia del pianeta.

Ma qual è la natura e l’intensità di questo rapporto? E perché la scienza economica prima degli anni ’70 del XX secolo non se ne è quasi mai accorta e, tuttora, stenta ad accorgersene?

Prima di cercare di rispondere in modo analitico a queste domande conviene utilizzare, ancora una volta, una consolidata metafora. Quella del cow boy e dell’astronauta, proposta già nel 1966 da uno degli economisti pionieri dell’economia ecologica, l’inglese Kenneth E. Boulding.

Per molto tempo, dalla nascita della specie Homo sapiens fino alla rivoluzione industriale e forse oltre, l’economia dell’uomo, ovvero l’insieme delle trasformazioni e del valore aggiunto prodotto del lavoro umano, ha avuto una dimensione decisamente inferiore a quella dell’ecologia planetaria, ovvero all’insieme delle trasformazioni prodotte dalla natura nell’ambito della biosfera.

Per tutta la storia umana e fino a due secoli fa, l’economia dell’uomo era un po’ come l’economia del cow-boy, che si muove in sterminate praterie avendo a disposizione una quantità di risorse naturali infinitamente superiore ai suoi bisogni e a quelli dei suoi armenti. Nella grande prateria l’aria che il cow-boy respira, l’acqua cui si abbevera, l’erba che brucano le sue bestie sono risorse inesauribili e gratuite. Nella grande prateria i rifiuti prodotti dal cow-boy e dai suoi animali vengono facilmente assorbiti e riciclati dalla natura. Nella grande prateria il cow-boy trova facilmente tutte le risorse necessarie sia per risolvere i problemi imprevisti che per migliorare la produzione.

L’economia del cow-boy si regge sui due grandi teoremi cui abbiamo già accennato: quello dell’infinità sostituibilità, secondo cui le risorse naturali, anche quelle esauribili come l’erba del prato o l’acqua della sorgente, sono di fatto così abbondanti, da non destare alcuna preoccupazione di scarsità, data anche la possibilità di ricorrere a sempre nuove risorse in caso di imprevisto: se una fonte d’acqua si secca o l’erba di un prato si esaurisce all’improvviso, il cow-boy sposta le sue bestie nelle vicinanze di una nuova fonte e di un nuovo prato.

Il secondo teorema è quello dell’inesauribile tecnologia, secondo il quale l’innovazione tecnologica è in grado comunque, grazie ai suoi formidabili progressi, di far fronte a qualunque esigenza, attraverso l’aumento della produttività delle risorse. Insomma, alle strette il nostro cow-boy può sempre ricorrere a una pompa, per attingere acqua dal grande fiume se ne ha bisogno o a concimi naturali se l’erba del prato non è più sufficiente per alimentare le sue bestie. E se il fiume si essicca, userà una trivella per attingere all’acqua del sottosuolo. E se i concimi naturali non fanno crescere l’erba, ci sono i fertilizzanti naturali. E …

Kiribati dimostra che i due teoremi su cui si fonda l’economia del cow-boy possono essere falsificati. E che il crollo di un’economia può avvenire prima che si riescano a sostituire le risorse naturali esaurite e che il progresso dell’innovazione tecnologica non è affatto scontato. In molte società umane l’innovazione della tecnica ha avuto lunghi periodi di stagnazione e talvolta persino di regresso. Jared Diamond in Collasso ci ha ricordato come gli abitanti dell’isola di Pasqua siano andati ignari alla fine della loro civiltà e della loro stessa esistenza avendo dato per scontato che le risorse naturali sono inesauribili e la tecnologia offre sempre una soluzione quando si presenta un problema. E il già citato Lucio Russo ci ha ammonito sul fatto che persino le conoscenze scientifiche possono essere a lungo dimenticate.

E tuttavia, benché la storia abbia più volte falsificato i due teoremi su cui confida, il cow-boy può tranquillamente sviluppare la sua economia «come se» il teorema dell’infinita sostituibilità e il teorema dell’inesauribile tecnologia fossero ben fondati. L’allegra economia del cow-boy è sostenibile perché egli è solo nella grande prateria, le risorse naturali che egli usa sono così abbondanti rispetto alle sue esigenze da risultare «di fatto» inesauribili e l’innovazione tecnica di cui ha bisogno è così poca che è «di fatto» sempre realizzabile.

Finché l’intera umanità e la sua economia erano piccola cosa rispetto alla biosfera, l’economia dell’uomo era «di fatto» ecologicamente sostenibile, perché le risorse naturali erano così abbondanti da risultare «di fatto» inesauribili e perché l’innovazione tecnica di cui c’era bisogno era così poca, da essere «di fatto» sempre realizzabile.

Molto diversamente dal cow-boy vanno le cose per l’astronauta, costretto a vivere in un ambiente ristretto, con risorse molto limitate e possibilità d’innovazione tecnica quasi prossime allo zero.

L’astronauta nella sua navicella spaziale ha scorte finite di cibo, di acqua e persino di aria. E, soprattutto, non ha alcuna possibilità di sostituire queste risorse. Non può rifornirsi presso alcun negozio per il cibo, non può attingere ad alcuna fonte per l’acqua, non può nello spazio vuoto respirare altra aria se non quella che è costretto a conservare gelosamente e a riciclare nella sua navicella. L’astronauta constata, istante dopo istante, che le risorse naturali sono preziose perché sono drammaticamente finite. Deve consumare il cibo con oculatezza, se non vuole che si esaurisca. Deve riciclare l’acqua e l’aria che consuma, se non vuole che si esauriscano. In gioco è la sua stessa possibilità di sopravvivenza.

Il nostro navigatore spaziale non può fare affidamento più di tanto sulla possibilità di mettere a punto qualche tecnica in grado di fornirgli nuovo cibo, nuova acqua, nuova aria. Deve fare affidamento sulla tecnologia che si è portato da Terra.

Cosa, dunque, succede all’astronauta, rispetto al cow-boy e al suo spensierato modo di vivere? Beh, succede che la sua economia, l’economia dell’astronauta, ha raggiunto dimensioni paragonabili a quelle dell’ecosistema, invero ristretto, in cui vive. E quando le dimensioni dell’economia umana divengono paragonabili a quelle dell’ecologia, ovvero all’economia dell’ambiente, il modo di vivere dell’uomo deve necessariamente modificarsi, perché i due teoremi che hanno «di fatto» funzionato nell’era della spensieratezza non possono più funzionare: le risorse sono esauribili e la tecnologia, per quanto grande, non ha un’infinita capacità di aumentare la produttività delle risorse.

La rivoluzione industriale ha segnato uno spartiacque nel rapporto tra dimensioni dell’ecologia e dimensioni dell’economia. Prima della rivoluzione industriale l’economia umana poteva essere assimilata all’economia del cow-boy: la scala del lavoro umano era decisamente inferiore alla scala del lavoro della natura. Dopo la rivoluzione industriale l’economia umana è cresciuta tanto da aver raggiunto dimensioni paragonabili a quelli dell’ecologia della biosfera.

L’affermazione è impegnativa, ma in qualche modo è quantitativamente verificabile. La fonte quasi assoluta dell’energia in gioco nella biosfera proviene dal sole. L’energia radiante della nostra stella è trasformata in energia biochimica, l’energia che alimenta tutti i processi della vita, essenzialmente attraverso i processi di fotosintesi a opera dei produttori primari: le alghe e le piante fotosintetiche. Gli ecologi chiamano «produzione netta primaria» (PPN) l’energia solare trasformata per fotosintesi dai produttori primari meno l’energia che serve agli stessi produttori primari per sopravvivere e riprodursi. In altri termini la PPN è l’energia biochimica prodotta da alghe piante e piante che è a disposizione della biosfera.

Ebbene, gli ecologi calcolano che l’uomo si appropria in modo diretto o indiretto del 25% del PPN dell’intera biosfera. La percentuale sale addirittura al 40% se si prende in considerazione la sola PPN prodotta dagli ecosistemi sulla terraferma. L’appropriazione a opera dell’uomo avviene attraverso: l’alimentazione diretta sua e degli animali che alleva (4%); la distruzione di biomassa nei processi agricoli (30%); la biomassa sottratta in qualche modo al resto della biosfera (6%).

D’altra parte sappiamo che dei circa 150 milioni di km2 di tutte le terre emerse, ormai il 2% è coperto da aree urbane, l’11% da campi coltivati e il 25% è utilizzato come pascolo. Inoltre, una parte notevole di un altro 30% di terre emerse coperto da foreste è usato dall’uomo per un qualche forma della sua economia, compresa la silvicoltura. Insomma, Homo sapiens usa direttamente ben oltre il 40% della superficie terrestre. Per tutte le altre specie, che sono alcuni milioni, lo spazio e l’energia a disposizione cominciano a essere pochi e, soprattutto, si riducono troppo velocemente.

È ormai evidente che l’economia umana ha perso le caratteristiche tipiche dell’economia del cow-boy. Le dimensioni dell’economia sono ormai paragonabili alle dimensioni dell’ecologia globale e l’uomo, come l’astronauta, è costretto a prendere coscienza dei limiti posti dall’ambiente in cui vive.

L’uomo, attore ecologico globale

Anche l’ambiente globale, naturalmente, inizia ad accorgersi della presenza umana. Non si tratta, questa volta, di una metafora. Con la sua ipertrofica economia, infatti, l’uomo ha modificato il suo ruolo ecologico ed è riuscito in un’impresa più unica che rara, che nessun’altra singola specie vivente può vantare: è diventato un attore ecologico globale.

L’uomo, infatti, riesce a incidere in modo significativo sugli equilibri ecologici planetari. Due sono, in particolare, gli equilibri dinamici globali su cui si avverte l’«impronta umana»: il cambiamento del clima e l’erosione della biodiversità.

Il clima

Il clima del pianeta Terra è un sistema dinamico, cambia in continuazione. Ed è un sistema complesso. Una serie vasta, anche se non ancora ben conosciuta, di fattori contribuisce al cambiamento. Nell’ultimo secolo, tuttavia, il cambiamento è stato piuttosto netto, veloce e fortemente direzionato. La temperatura media del pianeta è aumentata di un valore prossimo a un grado: l’aumento maggiore registrato nell’ultimo millennio. Il livello medio dei mari è aumentato di un valore vicino ai 20 centimetri. La copertura nevosa e l’estensione dei ghiacciai si sono ridotte. L’insieme di queste osservazioni, sostengono gli esperti chiamati dalle Nazioni Unite per dar vita all’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): «fornisce l’immagine di un mondo che si riscalda e in cui si verificano alterazioni nel sistema climatico».

Questa accelerazione che non ha precedenti, almeno nell’ultimo millennio, del cambiamento del clima globale avviene in concomitanza con la modifica della composizione chimica dell’atmosfera. Dal 1750 a oggi la concentrazione di anidride carbonica (CO2) in atmosfera è aumentata di un terzo. L’incremento si è verificato soprattutto nell’ultimo mezzo secolo. L’attuale concentrazione in atmosfera di CO2 è la più alta degli ultimi 800.000 anni e, probabilmente, degli ultimi 20 milioni di anni.

L’anidride carbonica è un gas serra, vale a dire uno di quei gas che in atmosfera contribuiscono alla termoregolazione del pianeta perché lasciano passare la radiazione luminosa proveniente dal Sole, mentre assorbono la radiazione infrarossa emessa dalla Terra verso lo spazio. Grazie ai gas serra e al loro effetto riscaldante la temperatura media del pianeta si mantiene intorno ai 15 °C. Senza i gas serra, la temperatura media scenderebbe a -18 °C e la Terra apparirebbe come una snowball, una grande palla di neve.

Gli esperti ritengono, ormai, altamente probabile che l’aumento della temperatura media del pianeta registrato nell’ultimo secolo e, in particolare, l’aumento registrato negli ultimi 50 anni, sia correlato con l’aumento della concentrazione atmosferica di CO2 e di altri gas serra.

D’altra parte questa modificazione della composizione chimica dell’atmosfera è, almeno in parte, di origine antropica. Sono gli uomini che, bruciando soprattutto combustibili fossili ma anche attualissime foreste, sversano in atmosfera enormi quantità di CO2 e di altri gas serra, modificando il loro ciclo e determinando un aumento della loro concentrazione atmosferica. Per questi motivi l’IPCC sostiene che il riscaldamento osservato negli ultimi decenni è attribuibile per lo più alle attività umane». La gran parte degli esperti di tutto il mondo concorda con l’IPCC: è (anche) l’uomo che sta accelerando il cambiamento del clima globale.

Sulla base di queste constatazioni e dei modelli, ancora imperfetti, di previsione l’IPCC calcola che, se le emissioni antropiche di gas serra continueranno a crescere, la concentrazione atmosferica di CO2 raggiungerà entro questo secolo un valore compreso tra 500 e 1000 parti per milione (ppm), determinando un ulteriore aumento della temperatura media planetaria compreso tra 2 e 6 °C (con un ulteriore aumento del livello dei mari di circa un metro): un cambiamento senza precedenti negli ultimi 10.000 anni.

Insomma, l’impronta umana sul clima globale c’è ed è già molto marcata. E, come dicono a Kiribati, già oggi risulta insostenibile.

La biodiversità

L’altro proscenio naturale dove l’uomo recita ormai la sua parte di attore globale è quello della biodiversità.

La diversità biologica, o appunto biodiversità, è, nella definizione degli esperti: «l’insieme della varietà e della variabilità tra gli organismi viventi e dei complessi ecologici in cui gli organismi vivono». Per mera comodità di discorso ridurremo il concetto a «numero di specie diverse viventi sul pianeta Terra».

Ebbene, noi non sappiamo esattamente quante siano le specie che oggi vivono sul nostro pianeta. Anzi, per la verità non abbiamo neppure un’idea precisa di quale sia l’ordine di grandezza di questo numero. C’è chi dice che le specie viventi sono 5 milioni. C’è chi dice che sono 10 milioni, chi 20 milioni, chi 50 milioni e chi, infine, si spinge a proporre la cifra di 100 milioni. Un simile balletto di numeri indica, dunque, che non abbiamo davvero un’idea molto precisa di «quanta» sia la biodiversità sul nostro pianeta e, quindi, neppure «dell’insieme della varietà e della variabilità tra gli organismi viventi e i complessi ecologici in cui si muovono».

Sulla diversità biologica, però, sappiamo che:

a) nel corso dei quasi 4 miliardi di anni di storia della vita sulla Terra essa è andata progressivamente aumentando. E che nel corso dei 540 milioni di anni di storia della vita animale sulla Terra essa è andata costantemente aumentando, malgrado periodiche estinzioni che, in almeno cinque casi, ha visto sparire dalla faccia della Terra oltre il 60% delle specie. Queste grandi estinzioni sono definite grandi estinzioni di massa. L’ultima grande estinzione di massa è avvenuta 65 milioni di anni fa, causando la sparizione (o, secondo alcuni, l’evoluzione) dei dinosauri e la definitiva affermazione dei mammiferi. Dopo ciascuna di questi drammatici crolli della biodiversità, il numero di specie ha rapidamente (poche decine o centinaia di migliaia di anni) recuperato il livello precedente e poi ha continuato ad aumentare;

b) oggi i tassonomisti hanno classificato circa 2 milioni di diverse specie viventi. Ma tra gli esperti è unanimemente riconosciuto che questa cifra ci regala solo una pallida idea della reale diversità biologica;

c) conosciamo la velocità con cui scompaiono gli habitat (per esempio, attraverso la deforestazione); siamo in grado di fare una valutazione abbastanza accurata del numero di specie viventi per unità di area in un habitat; siamo in grado di elaborare una stima dell’area occupata dai vari habitat; siamo, quindi, in grado di calcolare o almeno di stimare quante specie viventi in questo momento stanno scomparendo dal pianeta. Secondo i calcoli o, se volete, le stime dell’entomologo americano Eduard O. Wilson questo numero ammonta a circa 27.000 specie all’anno: 3 ogni ora. Studi più recenti abbassano al cifra a “solo” 13.000 specie. Al calcolo è associato un grosso errore. Cosicché alcuni ritengono esagerata per eccesso queste cifre, altri le ritengono sbagliate per difetto. Quasi tutti gli esperti, tuttavia, ritengono che il tasso di estinzione delle specie oggi viventi non solo è di gran lunga più elevato del tasso di nascita di nuove specie (il che determina un bilancio negativo nella demografia delle specie), ma è di 3, 4 o addirittura 5 ordini di grandezza (mille, diecimila o, addirittura, centomila volte) superiore al background naturale, ovvero al tasso di estinzione medio in periodi “normali”. La sparizione è così accelerata che non si conosce alcun’altra epoca storica in cui le specie si siano estinte in modo così rapido: neppure nel pieno delle cinque grandi estinzioni di massa.

Sulla base di tutti questi indizi, molti biologi esperti concludono che:< a) viviamo nel pieno di un fenomeno di estinzione; b) se questo processo continuerà immutato, nel giro di poche decine di anni la presente estinzione diventerà un’estinzione di massa, la sesta nella storia conosciuta della vita; c) una delle principali cause, se non la causa principale in assoluto, della erosione di biodiversità e della «sesta estinzione» risiede nelle attività umane. È l’uomo, nuovo attore globale sulla scena della biosfera, che, attraverso la distruzione e/o l’inquinamento degli habitat, sta uccidendo centinaia e, forse, migliaia di specie viventi ogni anno.

Impact

L’uomo, abbiamo visto, utilizza il 25% della Produzione primaria netta (NPP) di energia biochimica, sta accelerando il cambiamento del clima e provocando l’aumento della temperatura media del pianeta, sta velocemente erodendo la biodiversità e causando una inusitata distruzione di specie viventi. Non c’è più dubbio alcuno che il sistema economico umano ha effetti misurabili non solo sui sistemi ecologici locali, ma anche sul sistema ecologico globale. Possiamo, dunque, cercare di valutare in maniera formale qual è l’impatto delle attività umane sull’ambiente?

I primi tentativi di formalizzare l’impatto ambientale delle attività umane sull’ambiente risalgono all’inizio degli anni ’70 del XX secolo e, in particolare, a un paio di articoli che l’ecologo Paul Ehrlich e l’esperto di energia John Holdren pubblicano su Science nel 1971 e su The Bulletin of Atomic Scientists nel 1972.

Secondo i due autori, I, l’impatto umano sulla biosfera, è il prodotto di tre diversi fattori: la popolazione, P; l’affluenza, A, misurata in termini di consumo medio pro capite di beni materiali; e il danno ambientale, T, generato dalle tecniche necessarie a produrre i beni materiali consumati.

In una formula:

Impatto ambientale = popolazione x affluenza x tecnologia (I = P · A · T) che letta in inglese suona, vagamente, come impact.

La formula proposta da Paul Ehrlich e John Holdren è stata molto discussa. Paul Harrison, per esempio, ha fatto giustamente notare che tutti i consumi, non solo quelli, enormi, che si verificano in un’economia affluente ma anche quelli che si realizzano in un’economia di sussistenza, hanno un impatto ambientale, per cui il termine nel definire A occorre svincolarsi da ogni giudizio di valore: si deve misurare il «consumo umano pro capite» di materia ed energia. Quanto al termine T, esso deve essere inteso come «impatto ambientale per unità di consumo».

Nella riproposizione di Harrison, l’equazione diventa:Impatto ambientale = popolazione · consumo pro capite · impatto ambientale per unità di consumo

La formula, dunque, resta nota nella sua simbologia originaria (I = P · A · T), ma viene generalmente intesa in questa nuova e più rigorosa accezione. Un’accezione che consente di misurare come sia cresciuto l’impatto ambientale delle attività umane negli due secoli.

Analizziamo l’andamento dei singoli fattori dell’equazione d’impatto.

P. Il primo fattore, P, risulta nettamente aumentato, la popolazione infatti è cresciuta di circa sei volte dall’anno 1800 a oggi. L’umanità, costituita da un miliardo di persone all’inizio del XIX secolo, ha superato i 2 miliardi nel 1930 i 4 miliardi nel 1974 e all’inizio del terzo millennio era di oltre 6 miliardi.

Sono stati necessari milioni di anni perché la Terra raggiungesse il primo miliardo di abitanti, 123 anni per il secondo miliardo, 33 anni per il terzo, 14 anni per il quarto, 13 anni per il quinto. Tra il 1980 a il 1990 il numero degli abitanti sulla Terra «è aumentato di 923 milioni, un calore vicino alla dimensione della popolazione mondiale ai tempi di Malthus».

La crescita demografica, però, è in frenata. Secondo le stime più credibili la popolazione mondiale sarà inferiore a 8 miliardi nel 2025. Alla fine del secolo la popolazione mondiale dovrebbe stabilizzarsi a meno di 9 o10 miliardi, cioè il 20-30% meno di quanto si prevedesse negli trenta o quaranta anni fa. Ciò a causa di una maggiore educazione di base, dell’entrata delle donne nel mondo del lavoro, delle maggiori opportunità nei paesi a economia emergente di lavoro non agricolo, della diffusione di moderne tecniche di contraccezione.

Le analisi dei demografi e degli economisti a questo proposito concordano sul fatto che l’aumento della popolazione, in termini globali, non viene più considerato come un fattore problematico per gli equilibri mondiali. Ciò per almeno due ragioni. La prima è che l’aumento sorprendente della popolazione del dopoguerra è stato seguito da una revisione al ribasso delle tendenze demografiche. La seconda ragione è che la minaccia demografica rimanda direttamente alla condizione dei paesi che una volta venivano chiamati in via di sviluppo. La popolazione di Africa, Asia e America latina è passata da 1,5 miliardi nel 1945 a 4 miliardi nel 1990 e sarà 7 miliardi nel 2025. I paesi sviluppati (Europa, Giappone, Stati Uniti), invece, rappresentavano nel 1945 il 20% della popolazione mondiale, scenderanno a quota 15% nel 2025. Oggi, solo in Asia e Africa vive il 72% della popolazione mondiale. Naturalmente prima della stabilizzazione (tra il 2050 e il 2100) la popolazione continuerà a crescere. Ciò significa che le risorse naturali procapite diminuiranno continuamente nel prossimo futuro. Dietro questa evidenza si nasconde il fatto che il differenziale di crescita si verificherà tra i paesi industrializzati, paesi a economia emergente e paesi ancora in via di sviluppo, il che esacerberà le già serie disparità tra i diversi mondi.

A. Anche il secondo fattore, A, relativo ai consumi pro capite, ha avuto un andamento decisamente crescente in questi ultimi due secoli. Certo, occorrerebbe fare un discorso analitico per singoli beni e poi tirare le somme. Tuttavia, almeno in prima battuta, è possibile proporre un’analisi per macroaggregati in grado di fornirci utili indicazioni. Consideriamo, per esempio, i consumi pro capite di energia: dal 1850 a oggi sono aumentati di almeno tre volte.

Con una popolazione di 8,2 miliardi di abitanti nel 2025, se il consumo per abitante fosse stabile il consumo totale nel mondo (P x A) risulterebbe moltiplicato per 1,4. Ma se i consumi per abitante crescessero in modo uniforme fino a raggiungere la media dell’Occidente il consumo totale (P x A) sarebbe 5,5 volte quello attuale.

In regime di business as usual, il World Energy Council stima che il consumo di energia aumenterebbe di oltre il 50% nel 2020 per raggiungere 13,4 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, contro gli 8,8 miliardi del 1990. Ciò in conseguenza sia del processo di urbanizzazione (un abitante di città consuma due volte più energia di un abitante in zona rurale), sia dell’aumento di automobili (da 400 milioni di auto oggi a 1 miliardo nel 2020).

In effetti sono i paesi sviluppati a consumare la maggior parte delle risorse prelevate dai capitali della natura e le emissioni di residui per abitante sono significativamente superiori a quelli dei Pvs (paesi in via di sviluppo) e anche dei paesi a economia emergente (PEE). Nel mondo vengono consumati oltre 9 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio ogni anno. [rivedere per bene i dati] Più di due terzi di questo ammontare di energia è consumata da un miliardo e mezzo di abitanti del nord (3,4 Tep al giorno per persona), il resto da 4,5 miliardi di persone (media per persona di 0,7 Tep). L’Italia si colloca nella media dei paesi ricchi, con 170 milioni di Tep l’anno. Se gli abitanti dei paesi sviluppati aumentassero di poco i loro consumi, salendo a 4 Tep per persona, nel 2015 avremmo bisogno di altri 6 miliardi di Tep all’anno. Se gli abitanti del Sud del mondo arrivassero a 1 tep/anno per persona, la necessità di energia aggiuntiva nel 2015 sarebbe di 12 miliardi di tep/anno. Ciò implicherebbe che, tra vent’anni, dovremmo avere a disposizione 200 miliardi di tep, come dire una quantità superiore a quella di tutte le riserve di petrolio e gas naturale.

Analogo il discorso per quanto riguarda i consumi di beni e servizi. «Se 7 miliardi di persone dovessero consumare quanto consumiamo noi all’Ovest, ci sarebbe bisogno di 10 mondi e non di uno solo per soddisfare i nostri bisogni». Dilemma niente affatto nuovo, se è vero che il Mahatma Gandhi ricordava frequentemente come, per la sua rivoluzione industriale, l’Occidente avesse avuto bisogno della metà delle risorse del pianeta. E si chiedeva, per raggiungere il medesimo livello di benessere «di quanti pianeti avrebbe bisogno un paese come l’India?».

Il problema dell’affluenza è sul tappato. E con esso la sfida alla carrying capacity della Terra. In Cina è stato sufficiente che un quinto della popolazione abbia raggiunto uno stile di vita paragonabile a quello medio americano perché i consumi e l’inquinamento dell’intera nazione raggiungessero quello degli Stati Uniti.

La Terra, semplicemente, non può sostenere la capacità di consumo degli americani. Philippe Cousteau ha fissato in 700 milioni il numero massimo di abitanti della Terra che potrebbero – tutti – godere di un livello di vita simile a quello dei cittadini Usa.

La conclusione è una sola: proiettando nel tempo gli attuali livelli di consumo nell’ipotesi che il processo di catching-up, cioè di recupero delle posizioni migliori, da parte dei Pvs, non subisca ostacoli e sia assicurata equità nella corsa al benessere, non ci sono alternative alla crisi. Già oggi la situazione appare gravemente compromessa e ciò viene riconosciuto anche da chi è distante dalla critica catastrofista. Amaramente l’Ocse, che non può essere accusata di indulgere nei confronti delle tesi più radicali dello «stato stazionario», già qualche anno fa concludeva che «si constata l’assenza di una presa in conto sufficiente delle incertezze per quanto concerne le ripercussioni a lungo termine delle azioni del momento».

È evidente che bisogna ridistribuire le ricchezze e i carichi inquinanti. La stima di crescita globale per il prossimo decennio giudicata ottimale dall’Onu per sostenere politiche «vigorose» di ridistribuzione e assicurare che il numero dei poveri passi dal 50% della popolazione al 10% in un grande paese in via di sviluppo, è del 3% annuo e in media è stata questo il tasso di crescita nei gloriosi Anni Trenta.

Tenuto conto del tasso annuale medio di crescita della popolazione vicina all’1,6% (Onu), ciò significa che se si vuole che il livello di vita mondiale medio pro capite evolva allo stesso ritmo della popolazione dei paesi Ocse, il tasso minimo di crescita dell’economia mondiale dovrebbe essere del 4,6%.

Crescere per raggiungere l’equità. Bloccare la crescita per raggiungere la sostenibilità. Posta in questi termini, siamo di fronte a un nodo insolubile.

T. La nostra analisi diventa molto più complicata quando ci riferiamo al fattore chiamato in causa dalle strategie di disinquinamento, il terzo fattore, T, della nostra equazione: l’impatto ambientale per unità di consumo. Questo è un fattore che varia fortemente da un bene materiale all’altro o da un’attività umana all’altra. In genere l’impatto ambientale di per unità di consumo tende a diminuire nel tempo, soprattutto nelle economie di mercato che premiano l’efficienza. In genere, una maggiore efficienza nella produzione di un bene si accompagna a un minore impatto ambientale. Non a caso in tutti i paesi avanzati a economia di mercato matura sia l’intensità energetica (l’energia consumata per unità di ricchezza prodotta) che l’intensità materiale (la materia consumata per unità di ricchezza prodotta) sono costantemente diminuite negli ultimi decenni. Molti studi dimostrano che anche la produzione di inquinanti pro capite in funzione del reddito ha una forma a U, tende prima a crescere e poi a diminuire con la ricchezza. La produzione pro capite di anidride solforosa e di polveri, per esempio, ha un massimo intorno ai 14.000 dollari di reddito pro capite, quella di monossido di carbonio intorno agli 17.000 dollari. Il massimo dell’anidride carbonica sembrerebbe essere collocato intorno ai 55.000 dollari: un livello di ricchezza non ancora raggiunto in alcun paese del mondo.

Tutti questi indicatori ci dicono che nulla vieta, in linea di principio, che il fattore T, legato alla tecnologia e quindi al reddito, diminuisca costantemente nel tempo e diminuisca in modo così accentuato da determinare una diminuzione di I nell’equazione dell’impatto ambientale, anche nel caso che gli altri due fattori, P e A, invece aumentino. E, infatti, nei paesi Ocse le emissioni totali di una serie di inquinanti sono diminuite negli ultimi anni, malgrado la crescita più o meno lenta della popolazione e la crescita, forte, del reddito e dell’affluenza. La tecnologia, una tecnologia amica dell’ambiente, può dunque ambire a essere il fattore che allenta la pressione umana sulla biosfera anche in un mondo in cui cresce la popolazione umana e crescono i suoi consumi materiali.

Tuttavia su scala globale questa possibilità teorica non si è storicamente ancora realizzata. Prendiamo proprio il caso dei consumi energetici e del loro impatto sul clima globale.

Ebbene il fattore T, l’impatto ambientale sul clima globale per unità di consumo, è effettivamente diminuito di almeno un terzo dal 1850 a oggi (ci riferiamo alla quantità di carbonio rilasciata in atmosfera per unità di energia consumata). La diminuzione si è verificata grazie soprattutto al cambiamento delle fonti di energia. In particolare nell’ultimo secolo e mezzo abbiamo assistito, nell’ambito dei combustibili fossili, alla progressiva transizione dal carbone al petrolio e, poi, al gas naturale.

Il carbone, a parità di energia prodotta, rilascia più anidride carbonica del petrolio e questi più del gas naturale. Inoltre è cresciuta l’incidenza di fonti energetiche che non implicano emissioni di anidride carbonica (idroelettrico, nucleare, solare, eolico). Cosicché la transizione dai combustibili fossili più inquinanti a quelli meno inquinanti e la crescente incidenza delle fonti alternative ha determinato una maggiore efficienza ambientale nell’uso dell’energia. O, per dirla in termini più formali, negli ultimi 150 anni il fattore T che compare nell’equazione dell’impatto sul clima globale dell’uso dell’energia è diminuito.

Non abbastanza, tuttavia. T è diminuito molto meno di quanto non siano cresciuti i fattori P e A. Cosicché I, l’impatto del consumo di energia sul clima, è aumentato di circa 10 volte nell’ultimo secolo e mezzo.

ΔIenergia 1850/2000 = DP · DA · DT = 5 · 3 · 0,67 » 10

La domanda a questo punto è: possiamo immaginare di renderci indipendenti dal numero di persone che vivono sulla Terra e dalla loro affluenza per stabilizzare e magari diminuire l’impatto ambientale delle attività umane e realizzare così, puntando sulla sola tecnologia, lo sviluppo sostenibile del pianeta?

La domanda riguarda il futuro, addirittura il futuro economico e sociale dell’intera umanità e il futuro ecologico del pianeta. Nessuno, quindi, può pretendere di avere una risposta certa. Quello che possiamo fare è costruire scenari più o meno fondati.

Le analisi demografiche, come abbiamo detto, sono abbastanza concordi nel prevedere che la popolazione mondiale, in questo secolo, continuerà a crescere sempre più lentamente fino a stabilizzarsi intorno ai 9 miliardi di persone. Una crescita elevata (circa il 50% in più della popolazione attuale). Ma non elevatissima. Che certo inciderà sulla dinamica dell’impatto ambientale, I, delle attività umane di fine secolo, ma che non è più in grado di incidere sull’ordine di grandezza di questo impatto.

Il livello di pressione dell’uomo sulla biosfera nei prossimi decenni dipenderà essenzialmente dall’andamento degli altri due fattori dell’equazione: il livello di consumo pro capite di materia ed energia, A, e il carico inquinante per unità di consumo, T.

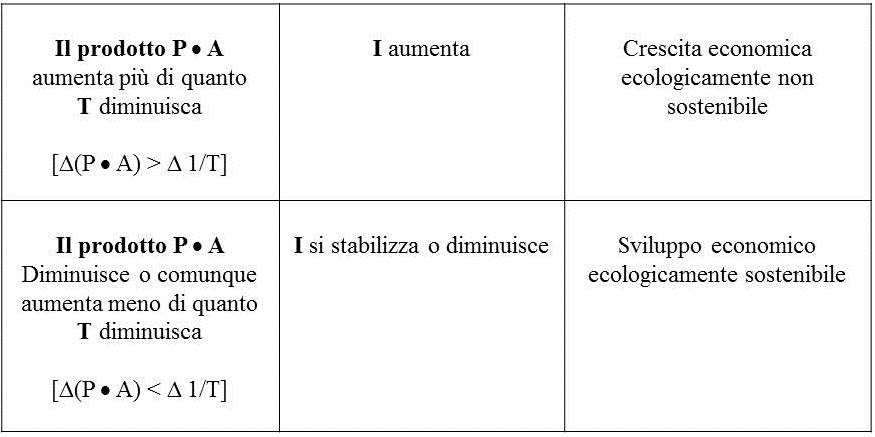

Abbiamo, a questo punto, due possibilità (Tabella 1).

Tabella 1

La Tabella 1 ci dice che lo sviluppo ecologicamente sostenibile, anche in un quadro di stabilizzazione della popolazione mondiale e di accelerazione dell’innovazione tecnologica amica dell’ambiente, è possibile a una sola condizione: che il fattore A si stabilizzi o tenda a diminuire. In altri termini, è possibile solo se si stabilizzano prima, e poi regrediscono, i consumi medi pro capite di beni materiali ed energetici.

Solo se cambia il modello di sviluppo.

L’ottimismo congenito degli economisti classici e il teorema dell’inesauribile tecnologia su cui quell’ottimismo si fonda vorrebbe rassicurarci: il fattore T diminuirà talmente che A, la nostra affluenza, potrà continuare beatamente a crescere. Paradossalmente è l’Ocse a sposare oggi la tesi meno ottimista, anche se contemperata dalla convinzione che lo sviluppo tecnico risolverà almeno una parte dei dilemmi sui destini dell’ecosistema: più si fa leva sull’apporto positivo dello sviluppo tecnico per uno sviluppo più rispettoso dei capitali della natura meno si accetta di rimettere in discussione le modalità dello sviluppo.

In effetti nell’ultimo secolo il consumo di energia in rapporto al Pil ha raggiunto un picco per poi decrescere. Con l’espansione della società dell’informazione il contenuto energetico della produzione è diminuito sensibilmente fino a far nascere delle correnti di pensiero che negano un futuro problematico proprio tenendo conto della smaterializzazione dell’economia. Per produrre la medesima quantità di ricchezza e/o le medesime funzioni, la storia dimostra che oggi occorrono meno energia e meno materia del passato.

Questo processo di smaterializzazione e di de-energizzazione dell’economia è sia interno che esterno. Tutte le grandi economie di mercato, passando da una fase giovanile e quella matura hanno visto diminuire l’intensità di energia e l’intensità di materia per unità di ricchezza prodotta.

Ma il gioco funziona anche all’esterno. Per produrre la medesima quantità di ricchezza i paesi di più recente industrializzazione (Giappone, Italia) utilizzano meno materia e meno energia dei paesi di antica industrializzazione (Gran Bretagna, Usa).

Tuttavia

Tuttavia, se è vero che i paesi di recente industrializzazione, dall’Italia al Giappone e, da ultimo alle Tigri asiatiche, hanno utilizzato per il loro sviluppo meno energia di quanto ne abbiano utilizzati i paesi europei nella loro rivoluzione industriale del Novecento, va ricordato che ai fini dell’impatto sulle risorse e sui livelli di inquinamento non è significativo il consumo relativo di energia ma il consumo globale. Ciò può essere chiarito con la semplice considerazione che il consumo dei paesi Ocse tende ad aumentare basta vedere i dati sulle emissioni di CO2. Guarda caso, si tratta proprio di quei paesi più avanti nella evoluzione dell’economia della conoscenza, con maggiore contributo dei beni e dei servizi immateriali alla formazione del reddito nazionale. Se si guarda poi ai dislivelli di evoluzione tecnologica ci si accorge facilmente che nelle zone ad alta propensione all’innovazione lo sviluppo degli autoveicoli a energia pulita è limitato e che nei paesi che si trovano ancora lontani dall’efficienza energetica il consumo di carburante per auto è superiore di almeno un terzo rispetto ai livelli dei paesi Ocse.

L’ottimismo tecnologico quale fattore caratterizzante il futuro sviluppo sostenibile senza costi per i «grandi inquinatori», cioè i paesi ricchi, ha contribuito certamente alla sconnessione tra crescita economica e consumi di energia e di materia, ma non sembra sufficiente a fornire garanzie sufficienti. A proporre una conclusione chiara sul cosiddetto decoupling tra produzione di beni e impatto ambientale è stata la stessa Ocse per la quale «nonostante alcuni progressi per ridurre il decoupling tra la crescita economica e l’inquinamento e l’utilizzo delle risorse, i paesi industrializzati continuano a esercitare delle pressioni considerevoli sull’ambiente, sul loro territorio così come sul piano mondiale a causa di modi di produzione e di consumo che non possono durare».

Eugene Odum ha calcolato che un cittadino di un grande paese industrializzato mobilita ogni giorno più di cento volte l’energia che sarebbe necessaria al suo mantenimento in vita (livello stimato in 2500 calorie al giorno in media). Un anno prima del rapporto Meadows per il Club di Roma, Odum annuncia una “crisi dell’energia”. Per la verità tra il 1973 e il 1986 si è verificato un decoupling tra la crescita economica e il consumo energetico dei paesi industriali, ma il rapporto calcolato a partire dai rispettivi tassi di crescita ha poi cominciato a risalire.

La verità è che i cambiamenti tecnologici hanno degli effetti ambigui. Possono giocare un ruolo nel separare la degradazione dell’ambiente dalla crescita economica, ma anche il contrario. Il progresso tecnico può migliorare il rendimento nell’uso delle risorse naturale producendo di più con meno risorse. Prendiamo il caso della pesca dei gamberetti. Grazie alle nuove tecnologie di produzione il tasso di produzione dei gamberetti è aumentato negli ultimi venti anni del 20-30% all’anno. Ma la crescita della produzione ha comportato una maggiore quantità di cibo da dare ai gamberi e molta più acqua per espellere i residui. La concentrazione degli allevamenti ha fatto sì che non ci fosse acqua sufficiente per garantire la pulizia, determinando un elevato tasso di inquinamento che danneggia i gamberetti. Di qui il collasso del settore in Cina, Indonesia, Taiwan, Thailandia.

È la stessa Ocse (rapporto sull’ambiente 2001), a riconoscere che l’aumento globale del Pil controbilancia gli effetti benefici della riduzione dell’intensità di utilizzo delle risorse naturali: «Gli effetti di scala della crescita economica hanno più peso che i miglioramenti dell’efficienza» e ciò lo si può verificare soprattutto nel settore dei trasporti e dell’energia, là dove il ricorso alle nuove e più efficaci tecnologie (auto elettriche, idrogeno) non è rapido.

Ne consegue che le pressioni sull’ambiente sono esercitate dalla pressione demografica, dal ritmo della crescita economica, dall’uso delle nuove tecnologie, l’evoluzione del modello di produzione e consumo. Ecco perché alla vigilia del vertice di Johannesburg, l’Ocse chiede ai paesi industrializzati un impegno «urgente» per evitare il rischio che i problemi di oggi risultino «ancora più difficili da risolvere». Si tratta di «separare in modo più marcato le pressioni sull’ambiente e la crescita dell’economia correggendo gli schemi di produzione e consumo non sostenibili attraverso l’integrazione più stretta delle dimensioni sociale, economica e ecologica».

Nell’ultimo secolo il consumo di energia per unità di Pil tocca il massimo per poi diminuire nei paesi industrializzati. Un paese come il Giappone per il proprio sviluppo da paese agricolo a paese industriale ha consumato meno energia rispetto a quanta ne ha consumata la Gran Bretagna nel 1700 e nel 1800. Ma ciò che conta per gli effetti sull’atmosfera non è tanto l’evoluzione del consumo di energia per unità di Pil quanto l’evoluzione del consumo totale. All’inizio di questo decennio gli Stati Uniti, infatti, consumavano meno energia per unità di Pil della Cina (circa 5 volte meno), ma ne consumano 11 volte di più per abitante.

Viene così confermato il principio di Jevons, secondo cui l’aumento dell’efficienza nell’uso di una risorsa conduce all’aumento dell’uso di quella stessa risorsa piuttosto che il contrario. Il consenso sull’impatto dello sviluppo tecnico sulla produzione in funzione dell’impatto ambientale non è unanime, ma la stessa Banca Mondiale, giustapponendo all’analisi critica la convinzione non dimostrata che nel tempo aumenterà la capacità della tecnologia di incrementare la sostituibilità potenziale degli asset naturali, ammette che «per molti servizi ambientali, specialmente per i sistemi di supporto della vita collettiva, non ci sono alternative conosciute e soluzioni tecnologiche potenziali non possono essere date per scontate».

Le spese per far fronte all’inquinamento si sono attestate tra l’1% e il 2% del Pil nella maggior parte dei paesi e ciononostante altri componenti dello stock di capitale naturale continua a essere utilizzato in modo eccessivo o si stanno degradando: è il caso degli stock mondiali di pesce, dell’atmosfera del pianeta, delle risorse di acque sotterranee, della capacità dell’ecosistema di assimilare le sostanze chimiche tossiche.

L’ecosistema è come una nave: non è in grado di sopportare tutte le pressioni sui suoi componenti. Per questo si parla di “capacità di carico”, concetto che richiama la famosa (nel gergo marinaro) “linea di Plimsoll”. Si tratta del limite di carico delle navi il cui nome deriva da Samuel Plimsoll, membro del parlamento eletto nelle Midlands, che spinse il governo britannico a introdurre nella legislazione una norma per i vascelli commerciali nel 1876 tesa a evitare che, con carichi insopportabili, le navi rischiassero di affondare.

Da tutto questo si ricava che, tutto sommato, il Club di Roma aveva ragione. Vi sono dei limiti allo sviluppo. Ciò detto, resta la necessità di quantificare questi limiti. Qual è la quantità totale di energia, di risorse rinnovabili e non che possono essere utilizzate rispettando almeno tre condizioni: nessun danno ambientale; nessuna compromissione del diritto delle generazioni future a utilizzare uno spazio ambientale almeno simile a quello a disposizione delle generazioni attuali; equità nell’accesso alle risorse. Si tratta di indicazioni che riflettono i vincoli della di una sostenibilita’ forte, secondo cui il tasso di utilizzazione delle risorse naturali rinnovabili non deve eccedere il loro tasso di rinnovo; le risorse estinguibili devono essere estratte a un tasso che permetta il loro reintegro attraverso risorse rinnovabili; le emissioni di scarichi devono essere inferiori alla capacita’ di assimilazione media. E’ questo terzo vincolo che mettendo l’accento sugli effetti di soglia e sulle quantita’ di inquinamento da non superare ha guidato la definizione dei permessi di emissione dai gas a effetto serra.

Se si applica in termini quantitativi il principio del diritto di ogni essere umano a godere della stessa quantità di spazio ambientale, nel caso delle emissioni di CO2 si può definire il limite approssimativo al di sotto del quale non si rischia una alterazione irreversibile del clima, si divide il valore per 8-11 miliardi (il numero di abitanti del pianeta nel 2050) e sulla base del risultato si potrà avere l’idea della necessità del riequilibrio per cui gli abitanti dei paesi sviluppati dovranno ridurre le loro emissioni mentre per quelli dei Pvs ci sarà più spazio ambientale per la crescita. Se ne può avere una idea precisa tenendo conto che i 30 paesi industrializzati del mondo, nei quali vive soltanto il 18% della popolazione del pianeta e dove si realizza l’80% del prodotto lordo mondiale, rappresentano circa il 50% del consumo mondiale di energia e sono responsabili della maggior parte dell’accumulo storico di gas a effetto serra nell’atmosfera.

Se si vuole davvero tracciare una linea accettabile di equità globale non si può che fondare qualsiasi misura di intervento su calcoli di questa natura e ciò implica che i paesi sviluppati dovrebbero ridurre considerevolmente il loro livello di consumo. L’obiettivo di un livello di consumo equo «non deve essere preso alla lettera, si tratta di un livello indicativo che ha come scopo di permettere uno potenziale di sviluppo materiale se necessario».

Naturalmente non basta dividere il mondo in Nord-Sud per imboccare la strada dell’equità. Una visione banalmente dicotomica non tiene conto delle enormi differenze tra gli stessi Pvs: la Cina, per esempio.

Ne deriva che gli obiettivi di consumo sostenibile non devono essere applicati solo in Europa o negli Stati Uniti, ma a livello globale. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale (e non in relazione alla disponibilità complessiva delle risorse naturali), ha definito per esempio dei valori per l’utilizzo dei terreni calcolando la superficie utilizzata nel mondo per la produzione di beni consumati prevalentemente per l’alimentazione: l’obiettivo giudicato sostenibile implicherebbe una diminuzione della metà della superficie utilizzata. Calcoli simili si possono fare per cemento, alluminio materie base per la produzione di acciaio. La preoccupazione non è per l’estinzione delle risorse, ma per il rischio di degrado dell’ambiente in conseguenza dell’utilizzo intensivo delle risorse.

Il calcolo dell’impatto ecologico di ciò che si produce diventa così molto importante. A determinare il cosiddetto bagaglio ecologico si è cimentato l’Institut di Wuppertal che ha calcolato il valore dell’impatto negativo della produzione di beni solitamente invisibili. Il bagaglio ecologico di un computer, cioè il peso delle materie prime incorporate nel bene, sarebbe di 16-20 tonnellate di materie, metà di quelle impiegate per un’automobile. Nel caso dell’automobile si tiene conto di metalli, vetro, plastica, delle rocce e delle scorie prodotte per estrarre le stesse materie prime e per lavorarle. In questo modo gli obiettivi di spazio ambientale redistribuito si complementano con gli obiettivi di efficienza/equilibrio ecologico della produzione.

Sono questi calcoli che hanno condotto diversi autori e anche gli Amici della Terra a indicare una diminuzione anche del 90% nell’uso delle materie prime non rinnovabili. Ma va detto che pur avendo queste indicazioni come obiettivo il riequilibrio Nord-Sud non sono in grado di garantirlo. In altri termini non è detto che un minor utilizzo delle risorse non rinnovabili comporti un miglioramento della condizione di sviluppo dei Pvs. Se, per esempio, venissero ridotte le produzioni agricole dei Pvs (per frenare il degrado dei terreni) si ridurrebbe il reddito da esportazione di questi paesi. Analogamente, la limitazione dei consumi di materie prime al Nord non significa necessariamente maggiori possibilità per il Sud di ottenere i mezzi finanziari per poterle consumare.

Tutti questi processi, per sortire il successo, hanno bisogno di un forte governance globale. Che, per mera necessità democratica, non può che essere una governance multipolare.

Lo sviluppo senza crescita

Raffreddare i consumi globali e, quindi, individuali: questa è la necessità che sta dietro la dimensione ecologica del concetto di sviluppo sostenibile. La posta in gioco, come si vede, è altissima. Perché sull’aumento illimitato dei consumi, globali e individuali, si fonda l’intera economia di mercato.

Da molti anni Hermann Daly va proponendo la necessità, inderogabile, di accettare questa posta in gioco e di rifondare il modello economico neoclassico, passando da un’economia della crescita illimitata a «un’economia dello stato stazionario».

Il modello proposto da Herman Daly, che prevede il blocco sostanziale della produzione e dei consumi di beni materiali, è l’unico modo possibile per interpretare il concetto di sviluppo sostenibile. Tuttavia è anche un modo che gli economisti (e non solo i neoclassici) considerano nemico del progresso, se non reazionario. Un mondo in cui l’economia non cresce, ove anche fosse possibile, sarebbe un mondo meno ricco e più ingiusto. Sarebbe un mondo senza sviluppo.

In realtà, in questi ultimi dieci anni il modello steady-state di Daly e, più in generale, il modello di sviluppo sostenibile è stato meglio specificato. Quello che si propone non è la fine dello sviluppo economico e dell’aumento della ricchezza delle nazioni, ma l’inizio di uno sviluppo senza crescita nella produzione e nel consumo dei beni materiali. In un’economia dello stato stazionario la ricchezza delle nazioni si fonda non più sul consumismo e sulla crescita dei beni materiali, ma su quella che i gli antichi Greci chiamavano eudonomia: il benessere e lo sviluppo delle relazioni umane. In realtà nel modello di sviluppo sostenibile l’economia continua a crescere, ma grazie alla produzione di beni immateriali.

Pur con queste specificazioni, la posta in gioco per stabilizzare il fattore A nell’equazione dell’impatto ecologico delle attività umane resta altissima. In pratica si tratta di rifondare un modello economico, quello industriale, che da almeno duecento anni si basa sulla crescita, considerata illimitata, della produzione e del consumo di beni materiali.

Le reazioni alla proposta dello sviluppo senza crescita sono le più svariate. Ma è possibile ridurle a tre tipologie principali. La prima e, forse, la più diffusa è quella che, nei fatti, nega che ci sia collegamento tra problemi ecologici globali e modello economico. Molti economisti e, soprattutto, molti politici continuano a credere che non c’è sviluppo possibile senza crescita. Che il problema prioritario della ineguaglianze sociali può essere affrontato solo attraverso un costante aumento dei beni materiali prodotti. Solo una maggiore ricchezza è compatibile con una migliore distribuzione della ricchezza. In questo quadro, i vincoli ambientali vanno certo tenuti in conto, ma sono subordinati alla priorità assoluta della crescita.

Una seconda posizione (che è già minoritaria) non nega che la correlazione tra crisi ecologica ed economia esista. Nega che ci sia bisogno di un cambiamento del modello di sviluppo. Molti economisti attenti ai problemi dell’ambiente propongono la «crescita compatibile». Sostengono, cioè, che la crescita nell’ambito di un’economia di mercato non può né deve essere fermata; può essere però resa compatibile con l’ambiente. In particolare la compatibilità tra crescita economica e ambiente sarebbe resa possibile dalla diminuzione dell’intensità di materia e dell’intensità di energia: in un’economia di mercato avanzata, infatti, per produrre un dollaro di ricchezza occorre sempre meno materia e occorre sempre meno energia. In pratica i fautori di questa posizione sostengono che il fattore T nell’equazione dell’impatto ecologico sta diminuendo rapidamente. E che questa diminuzione in atto, con il disaccoppiamento tra crescita economica e materia/energia utilizzata, può diventare ancora più rapida, grazie a sapienti politiche di innovazione tecnologica, in modo da annullare gli effetti provocati dall’aumento del fattore A.

Detta in altri termini: ci avviamo spontaneamente verso un’economia immateriale e quindi lo sviluppo senza crescita sarà realizzato in modo sostanzialmente indolore dal mercato senza bisogni di rivoluzionare il modello economico.

La terza posizione sostiene, invece, che la necessità di cambiare il modello economico è inderogabile. Il mercato è cieco. E un’economia che si affida senza progetto agli animal spirits del mercato, insomma un’economia neoliberista, produce, forse, più ricchezza, ma produce anche insostenibilità. La diminuzione dell’intensità di materia e di energia infatti non è sufficiente a rendere ecologicamente sostenibile la crescita economica: perché l’aumento rapidissimo dei consumi sta determinando comunque un aumento della quantità di materia e di energia usati dall’uomo, ovvero un aumento dell’impronta umana sull’ambiente. Inoltre il modello fondato sul valore assoluto del mercato sta dimostrando di essere incapace di ridistribuire in modo equo la ricchezza e recuperare l’insostenibilità sociale della crescita. Insomma, se vogliamo perseguire la sostenibilità ecologica e sociale dell’economia dobbiamo abbattere i miti della crescita. E sostituirlo con un nuovi valori.

Impresa titanica. Che si espone a un rischio. Indulgere a una visione neobucolica e sostanzialmente conservatrice: di ritorno a un improbabile «stato di natura» che finirebbe per cristallizzare lo status quo e condannare la gran parte dell’umanità a condizioni di sottosviluppo perpetuo. La sostenibilità ambientale verrebbe perseguita a scapito della sostenibilità sociale.

Diciamo subito che questo rischio esiste. E può essere evitato solo assumendo una visione dinamica del rapporto tra uomo e (resto della) natura, che è un rapporto coevolutivo. In altri termini, chi persegue lo «sviluppo senza crescita» socialmente equo deve avere una visione critica, ma progressiva della conoscenza scientifica e dell’innovazione tecnologica.

Resta il problema di quali valori, progressivi, è possibile porre al centro del progetto di sviluppo, una volta cancellato il valore della crescita. Esiste un simile valore progressivo? Da molto tempo un gruppo di economisti, alcuni dei quali collaboratori delle Nazioni Unite, formulano critiche serrate al vecchio modo, quantitativo, di misurare la ricchezza delle nazioni. E ne propongono uno più qualitativo: l’ISU, l’indice di sviluppo umano. Non misuriamo, dicono, solo quanti beni materiali hanno i cittadini di una nazione (calcolo sintetizzato nel PIL, il prodotto interno lordo). Ma misuriamo anche il modo in cui questi beni sono usati. Cerchiamo di misurare la ricchezza di una nazione anche sulla base di indici immateriali come la cultura, la salute, la qualità dell’ambiente, la qualità della vita.

È così evidente che la nozione di sviluppo sostenibile può essere interpretata in modo più o meno ampio: in termini di mera crescita economica e, quindi, identificato nel valore del prodotto lordo per abitante, oppore in senso molto più ampio, di benessere complessivo dell’uomo. Sappiamo da tempo, ancora prima dell’apparire di una contabilità specifica dei capitali della natura, che il Pil esclude componenti fondamentali del benessere come il livello di scolarizzazione, la ripartizione delle ricchezze e delle risorse, l’accesso ai sistemi di trasporto, la qualità ambientale.

Il benessere quindi è il risultato di più componenti che non si limitano al capitale fisico prodotto dall’uomo, ma anche il capitale che viene chiamato, appunto, umano (educazione, formazione, attitudini, salute) e il capitale della natura, cioè lo stock di risorse naturali che forniscono materie prime, le cosiddette risorse di amenità (l’estetica del paesaggio), la capacità di assimilare i residui. A questo trittico va aggiunto il capitale sociale che secondo l’accezione dell’Ocse è costituito da norme, valori comuni che rendono possibile la cooperazione tra individui e gruppi, le reti politico-istituzionali.

Sostiene l’economista francese Annie Vallée che: «uno degli aspetti chiave dello sviluppo sostenibile è precisamente quello di determinare in quale misure le diverse forme di capitale sono sostituibili tra loro. Se la sostituzione è possibile la distruzione di una forma di capitale può essere compensata dall’aumento di un’altra forma di capitale e la durata nel tempo dello sviluppo non è compromessa. Se la sostituzione è impossibile dovranno essere varate delle politiche volte a stabilire le soglie critiche per alcune categorie di risorse».

L’indicazione è interessante. Perché propone un quadro in cui l’economia cessa di essere un fine e (ri)diventa il mezzo per migliorare la condizione umana. In questa visione assume un senso compiuto disaccoppiare la crescita dallo sviluppo. Se cerchiamo il benessere complessivo dell’uomo, scrive Paolo Sylos Labini, in una società avanzata la crescita dei beni materiali non è più così importante, una volta soddisfatte le esigenze fondamentali [Sylos Labini, 2001]. In una società avanzata che ha soddisfatto le esigenze fondamentali di beni materiali dei suoi cittadini lo sviluppo dell’uomo può essere perseguito attraverso la ricerca di uno stato immateriale di benessere: la salute, la cultura, la qualità della vita. In questa visione dello sviluppo è contenuta non solo la sostenibilità ambientale (stato stazionario dei consumi di materia/energia, attenzione alla qualità dell’ambiente quale aspetto primario della qualità della vita) ma anche la sostenibilità sociale (è prioritario fornire tutti i cittadini dei beni materiali fondamentali), condizione senza la quale lo sviluppo sostenibile perde di significato e diventa, semplicemente, irrealizzabile.

I due grandi poli, i fautori della sostenibilità «debole» e i fautori della sostenibilità «forte», si definiscono dunque a partire dalla fiducia nella possibilità che una forma di capitale, segnatamente il capitale della natura, ha di essere sostituita e/o compensata. L’esaurimento delle risorse naturali o il degrado ambientale possono essere compensati attraverso l’investimento e il progresso tecnico, che giocano un ruolo essenziale garantendo l’efficacia del processo. Così si accrescono le probabilità di sostituzione e questo radicale ottimismo sulla sostituibilità oggi e domani riflette la negazione della specificità dello stock di capitale naturale: quella di essere soggetto a vincoli ecologici assoluti. Gli interessi delle generazioni future sono internalizzati per cui è l’utilità delle generazioni del presente a restare centrale. In sostanza, la natura resta strumentale agli imperativi della razionalità economica.

La sostenibilità «forte» implica la convinzione che il processo tecnico non è in grado di garantire un livello adeguato di sostituibilità delle risorse esauribili e che, nella versione più radicale, biosfera ed economia obbediscono a logiche completamente estranee. La diminuzione del capitale naturale è per lo più inarrestabile di qui l’inevitabilità di almeno tre vincoli: il tasso di utilizzazione delle risorse naturali rinnovabili non deve eccedere il loro tasso di rinnovo; le risorse esauribili devono essere estratte a un tasso che permetta il loro reintegro attraverso risorse rinnovabili; le emissioni di scarichi devono essere inferiori alla capacità media di assimilazione.

È proprio questo terzo vincolo che, mettendo l’accento sugli effetti di soglia e sulle quantità di inquinamento da non superare, si è riflesso nella definizione dei permessi di emissione dai gas a effetto serra sul piano globale. La «forza» della sostenibilità è data dal grado di preservazione dell’ambiente. Secondo Roberto Solow, per esempio, è soltanto la capacità di creare benessere che dovrebbe essere mantenuta nel tempo mentre David Pearce ritiene che: «il deterioramento dell’ambiente e la perdita di risorse naturali rappresentano una delle vie principali con cui la generazione attuale crea dei costi non compensati per il futuro. Per questo la conservazione delle risorse naturali e dell’ambiente è cruciale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile».

Si ritrovano qui i capisaldi della teoria dello dello stato stazionario per cui lo sviluppo accettabile è quello che viene raggiunto senza diminuire lo stock di capitale naturale senza mezzi termini. Ciò limita di fatto l’espansione della crescita (non dello sviluppo) in quanto il capitale che può essere riprodotto e il capitale della natura sono al massimo complementari ma non sostituibili. Se l’attività economica ha il vincolo della capacità di rigenerazione delle risorse non c’è altra strada che uno stop alla crescita dei consumi di materia/energia.

Resta il problema dell’iniqua distribuzione delle risorse e della ricchezza. Non si può chiedere a un contadino del Bangladesh di congelare i suoi consumi di materia/energia. Per il contadino del Bangladesh lo sviluppo passa ancora attraverso una fase di crescita (dei consumi di materia/energia)

In quest’ottica la risposta del Rapporto Bruntland è valida ancora oggi: la crescita economica deve poter avvenire là dove i bisogni essenziali (nutrirsi, vestirsi, lavorare) non sono ancora soddisfatti. Il Rapporto presentava per esempio una simulazione del tasso di crescita necessario per ridurre il numero dei poveri dal 50% al 10% in un paese del Terzo Mondo: almeno il 3% con politiche «forti di redistribuzione». Non solo. Già allora prevale la tesi per cui non è soltanto la crescita economica che può danneggiare i capitali della natura, me sono i danni ambientali a nuocere alla stessa crescita. Chiaro il caso del Terzo Mondo. Per compensare l’uso eccessivo e scriteriato delle risorse naturali da parte dei paesi industrializzati che costituiscono la domanda trainante, i paesi del Terzo Mondo sono spinti a sovrautilizzare queste stesse risorse.

Ecco, dunque, dove passa il sentiero strettissimo dello sviluppo sostenibile. Nella valle di un nuovo modello di sviluppo economico. Dove per evitare la sindrome di Kiribati l’umanità deve dimostrare una lucida capacità di scegliere, attraverso una governance globale tanto forte quanto democratica, i modi migliori per ottenere, contemporaneamente:

- la diminuzione dei consumi medi pro capite di materia ed energia;

- l’aumento della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;

- la diminuzione delle disuguaglianze sociali tra paesi e nei paesi.